科学探索·新知

- 指尖大小光学放大器将光信号增强百倍 斯坦福团队实现低功耗高带宽突破

斯坦福大学物理学家团队近日宣布,他们研发出一款尺寸仅相当于指尖的新型光学放大器,能够在仅消耗几百毫瓦功率的前提下,将光信号强度提升约100倍,同时保持低噪声与全带宽性能,为未来集成光子芯片和电池供电设备打开新可能。 相关成果发表于《自然》期刊。

- 古埃及木乃伊“体香”揭秘:挥发性化学物质还原两千年防腐配方演变

一股若有若无的霉香,并非古埃及木乃伊岁月沧桑的简单副产品,而是一份被封存在时空中的“气味档案”。最新研究显示,这种独特气味来自木乃伊身上挥发出的多种化学物质,详细记录了古埃及在两千多年间如何不断改进防腐配方与葬仪工艺。

- 太空小鼠顺利生产第三窝鼠宝宝 比普通地面小鼠更能生

神舟二十一号的任务中,携带了4只实验小鼠中,其中的一对小鼠夫妇已经顺利生下了三窝健康鼠宝宝。据介绍,小鼠和人类基因的相似度高达85%,各种实验对人类具有重要的参考价值。

- 为什么动物捕食者更喜欢猎物的内脏 而人类却更喜欢吃肌肉?

网友提问,为什么动物动物捕猎后会优先吃内脏?我以前看过一个视频(应该是一部纪录片),在原始部落中,打猎回来分享食物的时候,动物内脏会被当做好东西分给老人、孕妇和小孩食用。我个人非常不喜欢吃动物内脏,所以对这个情景印象非常深刻。

- NASA将登月计划推迟到2028年

2月28日,据科技网站TheVerge报道,美国宇航局(NASA)在周五的新闻发布会上宣布,其登月计划将推迟至2028年的“阿尔忒弥斯4号”任务。2027年实施的“阿尔忒弥斯3号”任务原本打算尝试登月,但现在改为试飞。

- NASA更新SpaceX“Crew‑11”任务宇航员健康情况说明

美国国家航空航天局(NASA)2月25日发布消息,转达“乘员‑11”(Crew‑11)任务宇航员迈克·芬克(Mike Fincke)关于其在轨健康情况的说明。迈克·芬克表示,今年1月7日,他在执行国际空间站任务期间突发医疗状况,需要舱内同事立即提供帮助。 在机组成员的迅速处置以及地面NASA飞行外科医生的远程指导下,其健康状况很快得以稳定。

- SpaceX据悉考虑最早3月保密提交IPO文件 估值或超1.75万亿美元

据知情人士透露,SpaceX考虑最早在3月保密提交IPO文件。这家由亿万富豪埃隆·马斯克创立的火箭和卫星公司正推进史上最大规模的上市计划。

- NASA突然为登月计划新增一次载人试飞

NASA 周五突然宣布,调整宇航员重返月球表面的计划,决定在正式登月前新增一次载人试飞。此前原定最早于 2028 年执行登月任务的 “阿耳忒弥斯 3 号”,任务内容将完全改变:改为把 NASA 载人飞船送入近地轨道,与 SpaceX 或蓝色起源研制的至少一款登月舱原型进行对接。NASA 局长贾里德・艾萨克曼表示,希望该任务能在2027 年 实施。

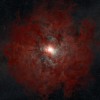

- 詹姆斯·韦布望远镜在银河系外发现复杂有机化学环境

英国牛津大学与西班牙天体生物学中心(CAB)牵头的一项最新研究显示,詹姆斯·韦布空间望远镜(JWST)在一座被尘埃严重遮蔽的红外亮星系核中,探测到远超理论预期的丰富小分子有机化合物,揭示出一种此前从未在银河系外直接确认过的复杂有机化学环境。

- 月球研究新突破 可帮助确认南极水冰区域

据央视新闻报道,中国科学院国家空间中心太阳活动与空间天气全国重点实验室科研团队,在月球南极沙克尔顿区域水冰稳定性研究上取得新进展。相关成果已发表于国际学术期刊《行星科学杂志》,该研究也为我国嫦娥七号探测器的月球南极水冰就位探测任务提供了重要的科学支撑。

- 中国载人航天官宣航天员要天上待一年

中国载人航天办公室官方宣布,2026年,计划实施2次载人飞行任务、1次货运飞船补给任务。今年的载人航天有两大亮点,一是来自港澳地区的航天员,有望最早于今年执行空间站飞行任务。

- SpaceX猎鹰9号火箭运价涨10% 约合人民币5.01亿元

SpaceX的猎鹰9号火箭凭借助推器、整流罩的重复使用,大大降低了成本,但是不代表不会涨价。根据SpaceX的最新报价,2026年使用猎鹰9号将5.5吨有效载荷送入GTO地球同步转移轨道的报价,已经涨到7400万美元,约合人民币5.01亿元。

- 4.55亿年前陆地植物已经开始“疯长”

中国科学院地质与地球物理研究所通过研究,发现了新的地球化学证据,表明陆地植物开始塑造地球表层环境的时间早于以往的认知。陆地植物与海洋初级生产者所产生的有机质,存在显著差异,其中陆地植物形成的有机质具有更高的有机碳/磷比值。

- 效率突破15% 中国新一代太阳能电池研究取得新进展

据央视新闻报道,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究团队在铜锌锡硫硒太阳能电池(CZTSSe)研究中取得重大突破,其光电转换效率突破15%并获国际权威机构认证。CZTSSe是极具潜力的下一代太阳能电池技术,核心优势显著:

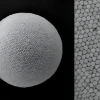

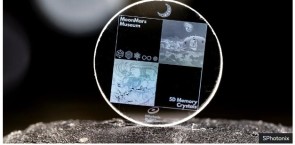

- 科学家造出近乎坚不可摧的晶体 能将数据保存万年

美国《科学》杂志报道了一项重要研究,科学家通过5D光学数据存储技术,将信息存入水晶(又称石英)。该技术以水晶中的纳米结构为信息载体,让数据在几乎不受外部环境影响的情况下实现近乎永久的保存(万年)。

- 霍金与比基尼女子合影惊现爱泼斯坦档案 家人回应:护理人员

据青蜂侠报道,日前,美国司法部就爱泼斯坦案曝光霍金与两名身穿比基尼的女子合影照片。画面显示,霍金手持鸡尾酒杯躺在躺椅上,身旁有两名身穿比基尼的女子,其中一人协助其扶稳酒杯,另一人举杯互动。

- 月球南极水冰研究有重大突破 为嫦娥七号做准备

我国计划于2026年前后发射嫦娥七号(CE-7)月球探测器,目标直指月球南极-艾特肯盆地,探测月球南极的水冰资源,其存在与否对未来月球基地的选址与建设至关重要。CE-7探测任务的候选着陆区临近月球南极的沙克尔顿撞击坑,而其重要科学任务之一是开展月球南极水冰的高精度遥感和就位探测。

- 重复使用火箭朱雀三号计划今年二季度再次挑战回收

近日,在联合国外空委科技小组委员会第63届会议期间,中国商业航天企业代表蓝箭航天宣布,我国重复使用火箭朱雀三号计划今年第二季度再次开展回收试验。

- 新西兰峡湾惊现已有400岁的巨型深海“王者黑珊瑚”

近日,新西兰南岛峡湾地区的一次深海科考中,科研团队意外发现一株体型惊人的黑珊瑚群体,其庞大尺度和高龄令海洋研究人员大为震撼。这株黑珊瑚生长在峡湾深水区域,高约 4 米、横向展开约 4.5 米,相当于一层楼高、占据一整面水下“墙面”。 研究人员估算,其年龄在 300 至 400 年之间,被认为是目前在新西兰奥特亚罗瓦周边海域发现的体型最大的黑珊瑚之一。

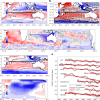

- 南极冰盖融水曾扰动了地球的海洋输送带

一项最新古气候研究显示,在最近两次大规模冰期向间冰期转变的“退冰”过程中,来自南极冰盖的融水曾显著增强南大洋上层与深层海水的分层结构,从而削弱了全球海洋环流这一“地球输送带”的运行效率。 研究强调,南极冰盖对海洋动力学以及全球气候系统具有强大的调控作用,其影响程度远超以往认知。 该成果由马克斯·普朗克化学研究所与布鲁塞尔自由大学的弗朗索瓦·弗里皮亚特(François Fripiat)领衔,并联合多家科研机构合作完成。

- 波罗的海深处发现二战失踪80年的B-17轰炸机 或将揭开失踪机组之谜

二战结束后,许多家庭迎来了久别重逢的亲人,但也有无数人终身未能等到他们的下落,这些亲属通常被列为战斗中“下落不明”。 一架在1943年执行对纳粹德军作战任务时坠入波罗的海的四发B-17“空中堡垒”轰炸机,便是这样的未解之案之一。

- 今晚夜空中有个大写D 今年最亮最大上弦月登场

今晚,2026年最亮最大上弦月将悄然爬上夜空。20时28分,这轮“半遮面”的月亮运行到距离地球仅约37万公里的近地点附近,从地球上看过去,犹如一个大写的英文字母“D”,明晃晃地悬于夜空之上。

- 控制常见的牙科感染可能产生远超口腔范围的影响

一项来自伦敦国王学院的最新临床研究显示,成功治疗常见牙齿根尖感染的根管治疗,不仅能缓解牙痛、保住牙齿,还可能显著改善与心血管疾病和代谢异常相关的血液指标,包括炎症水平、血糖及血脂状况。 研究团队指出,这提示口腔健康与全身健康之间的关联远比人们想象的更加紧密。

- Horse推出可用100%可再生汽油的H12概念发动机

一家快速崛起于混合动力市场的发动机企业 Horse Powertrain,正在为内燃机寻找一条“减碳续命”的新路。过去三年里,这家公司在从吉利–雷诺合资体系中独立出来的同时,迅速成长为全球领先的发动机制造商之一,构建了电机、混动总成以及多种支持“净零排放”目标的动力技术组合。如今,Horse 将目光进一步投向未来,发布了一款可完全使用 100% 可再生汽油的新一代混合动力概念发动机系统 H12,并称该原型机在提升燃油经济性 40% 的同时,有望每年削减整吨级别的二氧化碳排放。

- 金“超球”有望捕获九成太阳能谱 为热利用开辟新路径

研究显示,在任何时刻,约有89000太瓦的太阳能抵达地球表面,但现有技术仍难以充分利用这份巨大资源,尤其是在对整个太阳光谱的吸收上存在明显短板。目前的光伏组件主要将可见光和部分近红外转化为电能,大量紫外和红外能量被浪费;而聚光和太阳热利用系统虽然试图覆盖更宽波段,却受制于吸收材料不完美、基础设施体量大等限制。如何在有限成本和复杂度下,尽可能“榨尽”太阳能谱,成为能源材料领域的重要课题。

- 科学家锁定一段能够抵抗致命真菌病害的关键基因区域

澳大利亚昆士兰大学的研究团队近日宣布,在一种野生香蕉中成功锁定一段能够抵抗致命真菌病害的关键基因区域,有望为全球香蕉产业找到长期而可持续的自我保护“防火墙”。 相关成果已发表于期刊《Horticulture Research》。

- 复用33次 猎鹰9号火箭又创下了不可思议的记录

美国东部时间2月21日,SpaceX一天进行了两次猎鹰9号发射,完成了今年的第21次、11次发射。这两次发射,使用的都是超过30手的助推器,其中B1063是第31次复用,B1067更是达到了创纪录的33次!

- 揭秘微波炉的无火魔法:水分子的狂舞与摩擦生热

日常生活中,我们极为熟悉的加热方式多为热传导或热对流。将铁锅放在烈火上,火焰的热动能率先传递给锅底的金属原子,再由金属传递给紧贴锅底的食物表面,热量一步步向食物中心渗透。这种由表及里的加热机制往往耗时较长。

- 长期食用无糖甜味剂或与大脑更快老化相关

一项针对巴西成年人的长期随访研究显示,多种常见低热量人工甜味剂的摄入量越高,记忆力和思维能力随时间下降的速度越快,这一关联在60岁以下人群以及糖尿病患者中尤为明显。

- 钠离子电池技术新突破:一边储能一边淡化盐水

英国萨里大学的科研团队近日公布一项颠覆传统认知的电池材料研究成果:通过保留水分而非高温“烘干”,一种新型钠基正极材料不仅显著提升了钠离子电池的储能性能,还在实验中展现出净化盐水的能力。

- 年度最大上弦月2月24日现身 大年初八可欣赏

据新华社介绍,2月24日20时28分将迎来今年最大上弦月。届时,月球位于轨道近地点附近,距离地球约37万公里,这轮“半遮面”的上弦月将成为亮眼的天象景观。公众无需借助专业设备,仅凭肉眼即可欣赏。

- 16小时“生命接力”:美国儿童医院完成罕见心肝联合移植 挽救11岁女孩

美国科罗拉多州儿童医院近日成功完成该院首例儿童心脏与肝脏联合移植手术,一台长达16小时的高难度手术,为11岁的女孩格雷西·格林洛赢回了新的生命。 这例罕见个案也标志着该院在复杂多器官移植领域迈出关键一步。全美此前仅有38名儿童接受过心肝两器官的先后移植或联合移植。

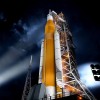

- 美航天局原定3月的载人绕月任务再次推迟

当地时间2月21日,美国国家航空航天局(NASA)局长贾里德·艾萨克曼表示,由于技术问题,“阿耳忒弥斯2号”绕月任务将进行火箭回撤,取消原定3月的发射。艾萨克曼称,在例行系统再加压操作过程中,团队无法让氦气流经飞行器系统。该问题与此前“阿耳忒弥斯1号”任务中出现的故障特征类似。目前飞行器处于安全状态。

- 三枚NASA火箭直击北极光的电光核心

美国宇航局(NASA)近日在阿拉斯加成功实施两次探空火箭发射任务,将三枚火箭直接送入绚丽的北极光之中,首次“潜入”这一天空奇观背后隐秘而强大的电流系统,获取高质量原位观测数据。

- NASA Artemis II载人绕月任务将于3月6日发射

美国国家航空航天局(NASA)官员表示,在完成关键火箭演练后,NASA计划于3月6日进行“阿耳忒弥斯2号”(Artemis II)载人绕月飞行任务发射。需要注意的是,NASA同时提醒,剩余任务准备工作仍可能导致发射时间推迟。

- 韦伯望远镜首次实现天王星极光3D成像 揭秘冰巨星能量流动

近日,天文学家利用詹姆斯・韦伯空间望远镜,首次成功绘制了天王星极光的 3D 结构图。这一成果对于理解“冰巨星”及其复杂的磁场环境具有里程碑意义。

- AI生成的人脸“好得不真实” 研究人员担忧其会带来安全隐患

澳大利亚最新研究显示,普通人已经很难可靠地区分由人工智能生成的人脸与真实人脸,即便是号称“超级识别者”的少数人群,优势也并不明显。 研究人员警告,这种高度逼真的合成面孔可能对安全审查与身份验证构成严重挑战,而人们往往还对自己的识别能力过于自信。

- 天文学家确认一座几乎完全由暗物质构成的“幽灵星系”

一支由多伦多大学李大卫(David Li)领导的天文学家团队近日确认了十个潜在的“暗星系”候选体,这类星系的恒星光极其微弱,以至于传统望远镜几乎无法探测到任何可见信号。 在这批名单中,一座名为“候选暗星系‑2”(Candidate Dark Galaxy‑2,简称 CDG‑2)的天体格外引人注目:研究团队推测,其质量成分可能有多达 99% 来自暗物质,正常物质仅占约 1%。

- 返程高峰遇极端天气 多地将现超15℃断崖式降温

我国中东部仍在体验偏暖天气,然而全能型强冷空气已整装待发,未来几天将掀起剧烈天气转折。此次天气过程具有影响范围广、降温幅度大的特点。强雨雪将接连上线,多地气温将出现超15℃的断崖式降温,恰逢春运返程高峰,需高度警惕。

- 清华大学绘出人类迄今最深宇宙深空图

快科技2月20日消息,清华大学发文称,该校自动化系与天文系联合研究团队取得重大天文突破。依托自研的时空自监督计算成像模型星衍,该团队成功突破天文观测深度极限,绘制出迄今人类最深邃的极致深空星系图像,相关成果发表于《科学》杂志。

- 美国新药早期研发已落后中国 药监局专员呼吁彻底改革

近日,美国食品药品监督管理局(FDA)专员公开表示,美国在创新药的早期药物开发方面已落后于中国。该专员还呼吁,要进行彻底改革,以简化新疗法试验的程序。他强调,美国提交和批准研究新药申请的过程过于冗长,从临床前研究(pre-IND)到正式用于人体的临床试验(IND)的流程需耗时520天。

- 太空滞留9个多月 NASA认定“星际客机”载人试飞为最高等级事故

据媒体报道,美国国家航空航天局(NASA)于19日发布针对波音公司“星际客机”载人试飞任务的调查报告,正式将此次因飞船故障导致宇航员滞留国际空间站的事故,定为严重程度最高的“A类”事故。这起事件直接导致两名宇航员在国际空间站“超期滞留”长达9个多月。

- 研究警示:睡眠不足或让数以百万计跑者受伤风险骤增

一项最新研究显示,熬夜少睡、睡眠质量差或经常被打断的“糟糕睡眠”,几乎可以让跑步爱好者的受伤风险增加一倍。 全球约有超过6.2亿人经常跑步,其中相当一部分习惯清晨出门训练,但如果前一晚没有获得充足而高质量的睡眠,他们在跑步中受伤的几率会显著上升。

- 南印度洋盐度悄然下降 气候变暖正重塑全球海洋淡水版图

最新研究显示,西澳大利亚附近的南印度洋大片海域正在以罕见速度变淡,其盐度正以科学家口中“惊人”的速度下降,这一“静悄悄”的变化可能对全球海洋环流和海洋生态系统产生深远影响。海水盐度不仅决定海水的分层结构和洋流如何在全球输送热量,也影响营养物质能否顺利到达阳光能够照到的表层,因此这一趋势引发了科研界的高度关注。

- 风靡全球的珍珠奶茶正被医生提醒“风险严重低估”

在世界各大城市,奶茶店已与咖啡连锁比肩,色彩鲜艳、适合拍照打卡的饮品不断推出新口味,吸引大量年轻消费者和儿童。这款诞生于上世纪80年代台湾的饮品,通常由红茶、牛奶、糖以及富有嚼劲的木薯珍珠构成,其迅猛的全球流行,如今正因一系列健康隐患而被重新审视。曾经被视为偶尔解馋的小确幸,如今风靡全球的珍珠奶茶正被医生提醒“风险被严重低估”,尤其是在高频、大量饮用的情况下。

- 云层之谜与身陷政治漩涡的超级计算机

气候科学中最大的不确定性,是那些白色、蓬松的东西。云层将阳光反射回太空,锁住热量,并传递能量。它们的复杂性困扰着用于模拟气候演变的计算机模型。如今,特朗普政府拆分一家关键研究中心的计划,给这项旨在打造更优模型的努力蒙上了阴影。

- 失落的土星卫星或同时孕育了土卫六和土星环

美国塞提研究所近日发布的一项最新研究提出,大名鼎鼎的土星光环以及其最大的卫星——泰坦(土卫六),可能都源于一次发生在卫星之间的“灾难性碰撞”。这一观点为土星系统增添了一个此前缺失的演化篇章,也为土星光环为何“出奇年轻”的谜团提供了全新解释。

- 81款市面常见的头戴与入耳式耳机中检测出了多种潜在有害化学物质

近日,一项由欧盟资助、由“TOX-Free”项目开展的调查显示,在81副市面常见的头戴式与入耳式耳机中检测出了多种潜在有害化学物质,涉及品牌包括 Bose、松下、三星、森海塞尔等知名厂商,以及在 Shein、Temu 等平台及捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚和奥地利零售渠道销售的产品。 这项检测结果由《卫报》最先披露,引发了消费者对日常穿戴电子产品化学安全性的担忧。

- 最新研究戳破备孕误区 维生素D助孕神话破灭

被不少备孕人群奉为助孕神器的维生素D,近期因一项最新研究结果引发热议,所谓的助孕效果被证实并不成立。这项由浙大妇院团队完成的高质量研究,聚焦多囊女性试管助孕群体,在取卵前三个月让受试者常规补充维生素D。

- 2000年前水晶杯撞脸现代玻璃杯 迄今最大水晶制品文物

杭州博物馆的镇馆之宝中,有一件造型极为特别的器物——战国水晶杯。它呈喇叭状,器口微敞,杯壁斜直,圈足外撇,乍看之下,几乎与如今商店里常见的玻璃杯如出一辙。

- 五十年难题告破 科学家终于合成出曾经被认为不可能存在的硅芳烃

一项被认为几乎不可能完成的化学挑战,近日终于迎来突破:科研团队首次成功合成由五个硅原子构成的芳香性环状化合物“戊硅环戊二烯负离子”(pentasilacyclopentadienide),验证了数十年来的理论预言,并为开发具有工业价值的新型化合物打开了大门。这一成果来自萨尔大学,论文已发表于权威期刊《科学》(Science)。

- 南非射电望远镜发现已知最遥远的羟基巨脉泽 距地80亿光年

南非射电天文台宣布,由比勒陀利亚大学领衔的国际天文学家团队利用MeerKAT射电望远镜,成功捕捉到距离地球超过80亿光年的羟基巨脉泽信号。这是人类迄今探测到的最遥远、最明亮的该类天体,刷新了此前50亿光年的观测纪录。

- 春节这种美食很容易变成“舌尖上的杀手” 老人小孩尤其注意

春节期间,很多地方都有吃“糯唧唧”的习俗,像是谐音“年年高”的年糕,“八方来财”的八宝饭……不仅寓意好,还好看、好吃??不过,需要注意的是,黏乎乎的糯米食物也是非常“危险”的食物,特别是对于老人、小孩,稍不留神就成了“舌尖上的杀手”!

- 12架“云影”“翼龙”齐飞 国产中大型无人机首次公开集群亮相

据央视财经报道,今年春晚四川宜宾分会场实景舞蹈秀《立上游》凭借硬核科技与新春民俗的完美融合惊艳全球观众。节目中,10架“云影”与2架“翼龙”无人机编队凌空展翅,完成国产中大型无人机首次公开集群亮相。

- 微软神奇玻璃登上Nature 能将200万本书存储1万年

微软研究院今日在国际顶级学术期刊Nature上发表了一项关于新型玻璃存储数据方法的突破性成果,能将信息保存至少10000年。它证明,一块12厘米宽、2毫米厚的方形玻璃,可以存储4.8TB的数据,相当于大约200万本印刷书籍。

- 天津大学造出新型电池:-70℃到80℃下正常工作、撞击针刺都无妨

天津大学许运华教授团队联合华南理工大学黄飞教授团队等单位,成功研制出一种新型有机正极材料,突破了传统有机锂电池“电量低”“难以实用化”等瓶颈。相关成果发表于国际学术期刊《自然》。

- 科学家在陶瓷上刻出全球最小二维码

奥地利维也纳工业大学(TU Wien)的研究团队近日宣布,他们在一层陶瓷薄膜上“刻出”了目前世界上最小的二维码,并因此获得吉尼斯世界纪录认证。 这一二维码面积仅为1.98平方微米,比许多细菌还要小,单个像素尺寸只有49纳米,展现出极高精度的纳米级结构加工能力。

- 逾2500种外来植物被认为具备定居北极潜力

一项最新研究警告,全球公认对生物多样性威胁巨大的外来物种,未来可能在北极大规模落脚,北极地区的生态脆弱性远超以往认知。研究显示,全球超过2500种外来植物在当前气候条件下都可能在北极找到适宜生存空间,其中以挪威北部和斯瓦尔巴群岛风险最高。

- NASA修复燃料泄漏后重启载人登月发射演练 最早3月升空

美国国家航空航天局(NASA)在修复了危险的燃料泄漏问题后,于当地时间周二再次启动了数十年来首次载人登月任务的发射倒计时演练。此前的泄漏已将飞行任务推迟至3月。

- 加州理工学院突破性地将光纤性能引入硅芯片

加州理工学院(Caltech)的研究人员近日宣布了一项重大技术突破,他们成功开发出一种新技术,能够在硅晶圆上实现光信号传输的极低损耗,其性能在可见光波段甚至逼近了传统光纤的水平。

- 研究数据表明污染空气或增加阿尔茨海默病风险

一项由埃默里大学研究人员邓燕玲(Yanling Deng)团队牵头的最新研究显示,长期暴露于更高水平的空气污染的老年人,罹患阿尔茨海默病(AD)的风险更高 。该研究于2026年2月17日发表在开放获取期刊《PLOS Medicine》上 。

- 科学家在5亿年前三叶虫化石中发现生命关键基石:几丁质

德克萨斯大学圣安东尼奥分校(UTSA)的一支国际研究团队近日取得了重大发现,他们在超过5亿年历史的三叶虫化石中检测到了保存完好的几丁质(chitin)化学证据。这一发现不仅挑战了科学界关于生物碳保存时限的传统认知,也为理解地球长期的碳循环提供了全新的视角。该研究成果已发表在专注于古生物学和沉积学记录的期刊《PALAIOS》上 。

- 研究发现最古老的脊椎动物祖先竟拥有四只眼睛

据《自然》(Nature)杂志最新发表的一项研究显示,所有脊椎动物(包括人类)最早期的祖先可能并不像我们今天这样只用两只眼睛看世界,而是拥有四只眼睛。这项惊人的发现指出,这些远古生物多出来的“额头眼”并没有完全消失,而是演变成了深埋于人类大脑中的松果体,负责调节我们的睡眠周期,尽管它已不再具备成像功能。

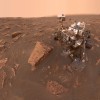

- NASA火星探测车发现用陨石输送无法解释的有机分子

美国国家航空航天局的"好奇号"火星探测车在火星上发现了一些迄今为止最大的有机分子,科学家表示,普通的地质过程可能无法完全解释它们的存在。一项最新科学研究表明,已知的非生物过程可能不足以解释"好奇号"探测车从火星岩石样本中发现的有机物质数量。有机化合物是围绕碳原子构建的分子,在地球上,以碳为基础的化学反应构成了生命的基础,尽管某些有机分子也可以通过非生命的化学反应产生。

- 研究发现适量饮用咖啡和茶或有助于降低痴呆症风险

一项由哈佛大学、麻省总医院布里格姆分院(Mass General Brigham)及麻省理工学院(MIT)等多家机构联合开展的大规模长期研究显示,日常饮用咖啡和茶似乎能有效预防阿尔茨海默病及其他形式的认知衰退。这项发表在《美国医学会杂志》(JAMA)上的研究成果,为咖啡因潜在的神经保护作用提供了新的证据。

- 科学家发现本不应存在的LHS 1903行星系统

近日,科学家发现了一个颠覆现有行星形成理论的特殊行星系统,该系统围绕银河系厚盘内的红矮星 LHS 1903 运行,其行星排布被学界认为是 “本不该存在” 的,相关研究结论发表于《科学》期刊。

- 地球升温正在以前所未有的速度加速 原因何在?

据《华盛顿邮报》报道,全球气温在过去几十年中持续上升,但多位科学家指出,目前的升温速度已达到前所未有的水平。一项基于美国国家航空航天局(NASA)数据集的最新分析显示,有记录以来最快的升温速度出现在过去30年间。

- 创纪录海洋热浪重创全球半数珊瑚礁 第四次白化危机正在加剧

据史密森尼学会(Smithsonian)2026年2月15日发布的最新报告,一场强劲的全球海洋热浪已导致世界范围内广泛的珊瑚白化,约半数珊瑚礁因此遭到破坏。科学家们警告称,自2023年开始的新一轮海洋热浪目前仍在持续,且强度更甚以往。

- 南极洲确认首例H5N1禽流感致死野生动物事件 超50只贼鸥死亡

致命的H5N1禽流感病毒已在南极洲造成首批确认的野生动物死亡,超过50只贼鸥在2023年和2024年夏季期间感染该病毒后死亡。这项由荷兰伊拉斯谟医学中心和美国加州大学戴维斯分校领导的研究成果已于近期发表在《科学报告》期刊上,标志着这一高致病性禽流感病毒在南极大陆上首次被证实导致野生动物大规模死亡。

- UCLA科学家研发新型防晒霜 解决氧化锌带来的"假白"难题

加州大学洛杉矶分校(UCLA)的研究人员近日开发出一种新型矿物防晒霜,成功解决了传统氧化锌防晒产品在皮肤上留下厚重白色涂层的长期难题。氧化锌一直被认为是最优质的防晒成分之一,因其能够同时阻挡UVB和UVA两种紫外线,但其涂抹后的白色效果却让许多消费者望而却步,这也成为人们不愿使用防晒霜的主要原因之一。

- 口腔菌群或成代谢健康新风向标 唾液检测有望揭示肥胖风险

一项最新研究表明,口腔可能比体重秤更能敏锐地反映人体的代谢状况。科学家发现,肥胖人群拥有与健康体重人群截然不同的口腔微生物组。这一发现将研究焦点从传统的肠道菌群转移到了口腔,提示口腔微生物可能成为监测代谢健康的重要生物标志物,有望改变我们对肥胖相关生物指标检测方式的传统认知。

- 炖肉时出现的浮沫 是营养精华还是脏东西?

不知道大家注意过没有,炖肉的时候,锅里总会漂着一层浮沫。有时是褐色棉絮状的浮沫、有时又是白色绵密的泡沫。有人说这是脏东西,不撇不行,也有人表示这些浮沫正是汤里的“精华”,是慢慢煮出来的高营养蛋白质,应该保留。那么,这层看起来不起眼的浮沫到底是什么?该不该撇?会影响我们的健康吗?今天我们就一次把它讲清。

- 瑞典科学家利用黄金与光线让宇宙“隐形粘合剂”现形

瑞典查尔姆斯理工大学的研究人员近日取得了一项突破性进展,他们开发出一种简单而高效的新方法,成功将维系宇宙微观物质的“隐形力量”转化为肉眼可见的色彩。这项研究利用金箔碎片、盐水和光线构建了一个独特的观测平台,让科学家能够直观地研究被称为“自然界隐形粘合剂”的微观力场。

- 鱼油:“养生神器”还是纯“智商税”?

最近养生圈刮起了一阵“鱼油风”,身边好多朋友都在讨论要不要买鱼油吃。同事每天吞 2 颗鱼油,说能“降血脂、防心梗”;朋友说鱼油是智商税,吃了没用!这鱼油到底是“养生神器”,还是智商税呢?鱼油真的值得买吗?今天,咱们就来好好唠唠,到底要不要买鱼油吃。

- 科学家发出严厉警告:地球正逼近气候临界点

据最新科学报告指出,地球正以比预期更快的速度逼近气候变化的“不归点”。科学家们警告,一旦跨越这一门槛,全球变暖将进入失控状态,人类将无法扭转局面,地球或将锁定在一种“地狱般”的“温室地球”状态。

- 美国核聚变公司Helion实现1.5亿度高温 再高5000万度就能商业发电

核聚变被认为是人类的终极能源解决方案,一旦商业化理论上就有无尽能源,美国Helion公司日前宣布成功实现了1.5亿度的高温,进入了核聚变发电的门槛。Helion是一家核聚变领域的美国初创公司,但进度很快,2023年初就跟微软签订了协议,预定在2028年建成首座核聚变发电厂Orion并开始向美国科技巨头提供电力,美国很多公司把核聚变电站视为AI基建的关键。

- 文学家首次完整记录恒星塌缩成黑洞的全过程

天文学家目睹了一颗垂死恒星未能爆发成超新星,而是直接塌缩成黑洞的罕见过程。这一非凡的观测成为迄今为止记录恒星转变为黑洞最完整的观测记录,使天文学家能够构建该过程的全面物理图景。

- 4亿年前鱼类化石改写陆地生命起源史

科学家在澳大利亚和中国发现的古老肺鱼化石揭示了地球最早期鱼类演化的全新见解,这些鱼类生活在距今超过4亿年前。两项独立研究分别由澳大利亚和中国的研究团队完成,为古代肺鱼提供了新的证据,而肺鱼正是最终登上陆地的四足动物最近的现存亲属。这些发现延续了数十年来对澳大利亚西部北部地区富含化石的戈戈遗址的田野工作,由科学家们与中国科学院合作进行。

- 中国完成首次火箭芯一级箭体海上打捞回收任务

据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2026年2月11日,在长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验中,火箭完成低空演示验证飞行并在海上安全溅落。

- 男子破羽绒服连穿四周确诊“羽绒肺” 严重或致呼吸衰竭

据媒体报道,福州市民王先生最近因呼吸困难就医,检查发现其血氧饱和度已低至85%,最终被确诊为肺泡吸入羽绒导致的过敏性肺炎,俗称“羽绒肺”。

- 玻璃材质“纤维麦克风”问世 可在极端高温与强电磁环境中精确拾音

上海大学科研团队近日研发出一种完全由二氧化硅光纤制成的超细麦克风,其直径细如发丝,却能够探测远超人耳听觉上限的大范围超声信号,并可在高达1000摄氏度的环境中持续工作。 由于整个器件采用玻璃光学结构而非传统电子元件,它在极端高温和强电磁干扰环境下依然能保持性能稳定,被视为在极端工况下突破传统传感器局限的重要尝试。

- 梦舟载人飞船最大动压逃逸试验成功 专家揭秘细节

日前,长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验成功,标志着我国载人月球探测工程研制工作取得重要阶段性突破。与以往神舟飞船“火箭负责逃逸、飞船负责救生”的经典模式不同,梦舟载人飞船系统承担逃逸飞行功能,全面负责逃逸与救生两项任务,火箭仅负责故障检测与告警,飞船自带逃逸塔独立完成逃逸机动。

- 5000平方米世界之最 中国超级风筝上天发电

中国能建公众号发文称,日前,在内蒙古阿拉善,面积达5000平方米的高空风力发电捕风伞成功完成开伞与空中收伞测试。这款“超级风筝”式捕风伞,能升至300米以上高空捕获风能,通过牵引缆绳拉动地面发电机转动实现发电,相较传统风电有着显著的升维升级优势。

- 地球宜居之谜:科学家发现“水之外”的关键条件

地球之所以成为孕育生命的行星,可能源于其在诞生之初恰到好处地达成了一种微妙的化学平衡,使关键的生命元素既没有被封存在行星核心深处,也没有逃逸到太空中。一项由瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)研究团队主导的最新研究指出,单有液态水远远不够,行星在形成金属内核的早期阶段,必须满足极为狭窄的含氧条件,才能同时保留对生命至关重要的磷和氮。

- 官宣!长征十号甲火箭一子级成功完成海上可控溅落回收

2月11日,长征十号甲液体运载火箭在文昌航天发射场成功完成系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验。火箭一级箭体和飞船返回舱分别按程序受控安全溅落于预定海域。

- “天关”卫星捕捉到罕见黑洞事件:吞噬了一颗白矮星

中国科学院国家天文台公布重磅发现,我国“天关”卫星捕捉到人类首次观测到的中等质量黑洞撕裂并吞噬白矮星的极端宇宙事件。该事件编号为 EP250702a,相关成果发表于《科学通报》封面。

- 梦舟载人飞船返回舱海上搜索回收成功完成

据中国载人航天办公室官方消息,北京时间2026年2月11日,在长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验中,梦舟载人飞船成功实施最大动压逃逸,并在海上安全溅落。

- 京都大学团队提出“太空天气或可触发地震”的新机理假说

京都大学的研究人员近日提出一项全新的理论模型,试图解释太阳活动等“太空天气”如何在特定条件下,微弱但可能关键性地影响地壳深处的破裂过程,从而在极少数情况下“推动”大型地震的发生。

- 森林在紫外光下悄然发光 鹿或借隐秘“光告示牌”交流

在草原上,狮子等顶级掠食者会通过咆哮高调宣布自己的存在,它们不太需要隐藏行踪。然而,对体型较小、处于食物链下层的鹿而言,发出响亮的声音反而可能招致危险,因此它们更依赖安静而隐秘的方式彼此沟通。一项发表在期刊《Ecology and Evolution》的最新研究显示,鹿在林中留下的“标记点”(如角擦痕和刨地痕迹)在紫外光照射下会产生肉眼难以察觉的荧光,而鹿本身能够看见这种“隐形光”。

- 陈忠伟院士团队已顺利完成超低温锂电池实地测试

我国锂电池低温研究实现重大突破。近日,中国科学院大连化学物理研究陈忠伟院士团队已在黑龙江漠河顺利完成超低温锂电池实地测试。这一关键成果标志着我国自主研发的电池技术已能稳定支撑各类设备在极端低温环境下实现“即插即用”,成功破解了长期困扰极寒地区的电池能源供给难题。

- 长征十号火箭+梦舟载人飞船首飞成功

北京时间2026年2月11日,我国在文昌航天发射场成功组织实施长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验,取得圆满成功!这是继长征十号运载火箭系留点火、梦舟载人飞船零高度逃逸飞行、揽月着陆器着陆起飞综合验证等试验后,我国载人月球探测工程的又一项研制性飞行试验,标志研制工作取得重要阶段性突破。

- 受章鱼启发的水凝胶在温度变化或溶剂作用下会显现隐藏图像

一项受章鱼皮肤启发的新研究展示了未来自适应伪装技术的雏形:宾夕法尼亚州立大学工程团队开发出一种新型水凝胶材料,能够在温度变化或接触不同溶剂时呈现或隐藏预先编码的图像,被形容为“像活的一样回应环境”的合成皮肤。 在最新发表于《自然·通讯》的论文中,研究人员指出,这种材料可以对微小环境刺激做出可逆视觉响应,有望应用于伪装、传感和智能包装等多个领域。

- 突破性基孔肯雅热疫苗现曙光 科学家利用细菌“微型工厂”诱导持久免疫

澳大利亚格里菲斯大学的科研团队宣布在针对基孔肯雅热的新型疫苗研发上取得关键进展,有望为这一全球性蚊媒传染病提供安全而有效的免疫保护。随着基孔肯雅病毒在蚊虫滋生地区反复引发疫情,并通过感染者跨境传播进入新的国家和地区,预防性疫苗的需求正日益迫切。

- 科学家绘制马尔马拉海下“隐形断层”三维地图 或揭示下一次大地震触发点

土耳其所处地区是全球地震最为活跃的地带之一,欧亚板块、非洲板块、阿拉伯板块与安纳托利亚板块在此交汇,复杂的板块相互作用在历史上多次引发毁灭性地震。1939年的埃尔津詹大地震就是其中最著名的事件之一,造成逾三万人死亡,而自那以后,大震似乎沿着北安纳托利亚断层呈阶梯状一路向西迁移。许多科研人员因此判断,下一次大地震最有可能发生在伊斯坦布尔以南的马尔马拉海之下。

- 从太空俯瞰意大利冬奥会:米兰 - 科尔蒂纳的壮丽舞台

随着2026年冬季奥运会拉开帷幕,来自“哥白尼”哨兵2号卫星的最新影像,呈现出一幅壮观的北意大利俯瞰图,将本届米兰—科尔蒂纳冬奥会分布在各地的赛场,浓缩在同一视野之中。这届被称为“米兰—科尔蒂纳冬奥会”的赛事并非集中在单一主办城市,而是跨越北意大利多个地点同步举行,包括米兰、博尔米奥、利维尼奥、安特塞尔瓦、科尔蒂纳丹佩佐、普雷达佐、特塞罗和维罗纳等地,不同区域的比赛同时进行。

- 马斯克为何将重心转向月球?

马斯克于当地时间周日晚间在社交媒体上发表长文,表示SpaceX的发展方向由火星殖民转向月面永久基地:“SpaceX已改变工作重心,目标是在月球建立一座有自持力的城市,实现该目标也许用不了十年,而火星基地要花不止二十年。”

- 小行星贝努样本改写了生命起源的故事

美国宾夕法尼亚州立大学的最新研究显示,来自小行星“贝努”(Bennu)的微量尘埃样本正在改变科学界对生命基本组成如何在宇宙中形成的传统认知。研究团队在这颗约有46亿年历史的小行星岩石中确认存在多种氨基酸,这些样本由美国宇航局(NASA)的“OSIRIS-REx”探测器在2023年成功采集并带回地球,证实了生命的基础原料确实广泛存在于地外天体之上。然而,这些分子究竟通过怎样的化学途径在太空中诞生,此前一直是悬而未决的问题。

- 广岛大学攻克钨碳化物3D打印难题 用“软化”而非熔化重塑超硬材料

日本广岛大学科研团队近期宣布,成功摸索出一套可用于3D打印硬质合金钨碳化物–钴的新工艺,为极端工况下使用的高端工具制造打开了新路径。 这一突破攻克了增材制造领域长期存在的关键难题:如何在不破坏内部结构的前提下,对超硬复合材料进行复杂成形。

- MIT打造太赫兹显微镜 首次捕捉“隐形”超导电子运动

麻省理工学院物理学家团队近日实现了一项长期被认为几乎不可能完成的壮举:他们成功“窥视”到超导电子在超快、量子尺度下的运动轨迹。研究人员利用一种基于太赫兹光脉冲的新型显微镜——其辐射频率可达每秒数万亿次振荡——首次捕捉到此前从未被直接观测到的“原子级舞蹈”。

- 金星地下巨型熔岩隧道现身:或重塑人类对“地球孪生”的认知

意大利特伦托大学科研团队近日宣布,他们在金星表面之下发现了一条巨型空洞熔岩隧道,为人类首次提供了关于这颗“地球孪生星”地下火山结构的直接证据。 这一发现表明,金星的火山活动极有可能在其地质演化中扮演了长期而关键的角色。

kasim

frankh

小夫子

玩血

cyk553312

魏魏

牛天王

Yeb123

jimmyfluore

Cloud_Atlas

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士