- 憋尿能提升游戏水平?研究称膀胱控制状态减少冲动

正在激战BOSS的关键时刻,突然尿意来袭——是暂停去厕所,还是咬牙坚持打完?相信不少玩家都曾面临这样的两难抉择。而荷兰特温特大学的一项先行研究给出了一个出人意料的答案:憋尿可能正在让你的游戏表现小幅提升。

- 控制常见的牙科感染可能产生远超口腔范围的影响

一项来自伦敦国王学院的最新临床研究显示,成功治疗常见牙齿根尖感染的根管治疗,不仅能缓解牙痛、保住牙齿,还可能显著改善与心血管疾病和代谢异常相关的血液指标,包括炎症水平、血糖及血脂状况。 研究团队指出,这提示口腔健康与全身健康之间的关联远比人们想象的更加紧密。

- 马斯克“开创”了脑机接口 但中国正在快速发展

2月23日,据科技网站TechCrunch报道,尽管埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下Neuralink总爱宣称自己是脑机接口技术的“开创者”,但中国的脑机接口产业已经悄然从研究阶段迈向规模化应用。

- 长期食用无糖甜味剂或与大脑更快老化相关

一项针对巴西成年人的长期随访研究显示,多种常见低热量人工甜味剂的摄入量越高,记忆力和思维能力随时间下降的速度越快,这一关联在60岁以下人群以及糖尿病患者中尤为明显。

- 16小时“生命接力”:美国儿童医院完成罕见心肝联合移植 挽救11岁女孩

美国科罗拉多州儿童医院近日成功完成该院首例儿童心脏与肝脏联合移植手术,一台长达16小时的高难度手术,为11岁的女孩格雷西·格林洛赢回了新的生命。 这例罕见个案也标志着该院在复杂多器官移植领域迈出关键一步。全美此前仅有38名儿童接受过心肝两器官的先后移植或联合移植。

- 研究警示:睡眠不足或让数以百万计跑者受伤风险骤增

一项最新研究显示,熬夜少睡、睡眠质量差或经常被打断的“糟糕睡眠”,几乎可以让跑步爱好者的受伤风险增加一倍。 全球约有超过6.2亿人经常跑步,其中相当一部分习惯清晨出门训练,但如果前一晚没有获得充足而高质量的睡眠,他们在跑步中受伤的几率会显著上升。

- 游戏一打开就让你小心癫痫 真的有必要吗?

1992 年,14 岁的英国少年贾斯明德·巴西( Jasminder Bassi )放学后去同学家玩,他和同学打开了游戏机,玩了几把超级马里奥,很快,他感到身体不适,决定提前下楼回家。然而还没等走出大门,他就一边呕吐一边抽搐倒地,因为同学在楼上,压根没听到好友倒地的声音,而呕吐物又堵住了气管,于是三分钟后,贾斯明德窒息而死。

- BioNTech控告Moderna侵犯新冠疫苗专利

德国生物制药公司BioNTech周四在特拉华州联邦法院起诉Moderna,指控Moderna的新冠疫苗 mNEXSPIKE侵犯了BioNTech和辉瑞公司的竞争性疫苗Comirnaty的相关专利。

- 风靡全球的珍珠奶茶正被医生提醒“风险严重低估”

在世界各大城市,奶茶店已与咖啡连锁比肩,色彩鲜艳、适合拍照打卡的饮品不断推出新口味,吸引大量年轻消费者和儿童。这款诞生于上世纪80年代台湾的饮品,通常由红茶、牛奶、糖以及富有嚼劲的木薯珍珠构成,其迅猛的全球流行,如今正因一系列健康隐患而被重新审视。曾经被视为偶尔解馋的小确幸,如今风靡全球的珍珠奶茶正被医生提醒“风险被严重低估”,尤其是在高频、大量饮用的情况下。

- 81款市面常见的头戴与入耳式耳机中检测出了多种潜在有害化学物质

近日,一项由欧盟资助、由“TOX-Free”项目开展的调查显示,在81副市面常见的头戴式与入耳式耳机中检测出了多种潜在有害化学物质,涉及品牌包括 Bose、松下、三星、森海塞尔等知名厂商,以及在 Shein、Temu 等平台及捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚和奥地利零售渠道销售的产品。 这项检测结果由《卫报》最先披露,引发了消费者对日常穿戴电子产品化学安全性的担忧。

- 最新研究戳破备孕误区 维生素D助孕神话破灭

被不少备孕人群奉为助孕神器的维生素D,近期因一项最新研究结果引发热议,所谓的助孕效果被证实并不成立。这项由浙大妇院团队完成的高质量研究,聚焦多囊女性试管助孕群体,在取卵前三个月让受试者常规补充维生素D。

- 春节这种美食很容易变成“舌尖上的杀手” 老人小孩尤其注意

春节期间,很多地方都有吃“糯唧唧”的习俗,像是谐音“年年高”的年糕,“八方来财”的八宝饭……不仅寓意好,还好看、好吃??不过,需要注意的是,黏乎乎的糯米食物也是非常“危险”的食物,特别是对于老人、小孩,稍不留神就成了“舌尖上的杀手”!

- 过年狂炫砂糖橘 我妈说我脸黄得像村口大黄狗

每年春节前后,都是砂糖橘大量上市的季节,也是它成为水果界顶流的时候。家家户户都成筐成筐地买,很多人一吃就停不下来,“橘子皮小山”一堆又一堆。的确,春节期间,亲朋好友欢聚一堂,最适合这时候一起炫的水果,非砂糖橘莫属。

- 研究数据表明污染空气或增加阿尔茨海默病风险

一项由埃默里大学研究人员邓燕玲(Yanling Deng)团队牵头的最新研究显示,长期暴露于更高水平的空气污染的老年人,罹患阿尔茨海默病(AD)的风险更高 。该研究于2026年2月17日发表在开放获取期刊《PLOS Medicine》上 。

- AI治理中的生物安全盲区:高危传染病数据一旦泄露将无法撤回

来自约翰斯·霍普金斯大学、牛津大学、斯坦福大学、哥伦比亚大学和纽约大学的研究人员正在呼吁对某些传染病数据集设立防护措施,因为这些数据可能使人工智能设计出致命病毒。这一警告凸显了人工智能发展过程中一个严重被忽视的安全漏洞。

- 研究发现适量饮用咖啡和茶或有助于降低痴呆症风险

一项由哈佛大学、麻省总医院布里格姆分院(Mass General Brigham)及麻省理工学院(MIT)等多家机构联合开展的大规模长期研究显示,日常饮用咖啡和茶似乎能有效预防阿尔茨海默病及其他形式的认知衰退。这项发表在《美国医学会杂志》(JAMA)上的研究成果,为咖啡因潜在的神经保护作用提供了新的证据。

- 口腔菌群或成代谢健康新风向标 唾液检测有望揭示肥胖风险

一项最新研究表明,口腔可能比体重秤更能敏锐地反映人体的代谢状况。科学家发现,肥胖人群拥有与健康体重人群截然不同的口腔微生物组。这一发现将研究焦点从传统的肠道菌群转移到了口腔,提示口腔微生物可能成为监测代谢健康的重要生物标志物,有望改变我们对肥胖相关生物指标检测方式的传统认知。

- 炖肉时出现的浮沫 是营养精华还是脏东西?

不知道大家注意过没有,炖肉的时候,锅里总会漂着一层浮沫。有时是褐色棉絮状的浮沫、有时又是白色绵密的泡沫。有人说这是脏东西,不撇不行,也有人表示这些浮沫正是汤里的“精华”,是慢慢煮出来的高营养蛋白质,应该保留。那么,这层看起来不起眼的浮沫到底是什么?该不该撇?会影响我们的健康吗?今天我们就一次把它讲清。

- 科学家发明穿戴式“测屁仪” 实时追踪排气情况

排气,俗称“放屁”,谈论这个话题有些不雅,但是,它的的确确是人正常的一种生理情况。一般来说,科学家认为正常人每天排气的次数在10-20次之间,过多或者过少,则可以作为衡量身体健康的一个指标。

- 鱼油:“养生神器”还是纯“智商税”?

最近养生圈刮起了一阵“鱼油风”,身边好多朋友都在讨论要不要买鱼油吃。同事每天吞 2 颗鱼油,说能“降血脂、防心梗”;朋友说鱼油是智商税,吃了没用!这鱼油到底是“养生神器”,还是智商税呢?鱼油真的值得买吗?今天,咱们就来好好唠唠,到底要不要买鱼油吃。

- 男子破羽绒服连穿四周确诊“羽绒肺” 严重或致呼吸衰竭

据媒体报道,福州市民王先生最近因呼吸困难就医,检查发现其血氧饱和度已低至85%,最终被确诊为肺泡吸入羽绒导致的过敏性肺炎,俗称“羽绒肺”。

- 突破性基孔肯雅热疫苗现曙光 科学家利用细菌“微型工厂”诱导持久免疫

澳大利亚格里菲斯大学的科研团队宣布在针对基孔肯雅热的新型疫苗研发上取得关键进展,有望为这一全球性蚊媒传染病提供安全而有效的免疫保护。随着基孔肯雅病毒在蚊虫滋生地区反复引发疫情,并通过感染者跨境传播进入新的国家和地区,预防性疫苗的需求正日益迫切。

- FDA:诺和诺德减肥药Wegovy电视广告存在“虚假或误导性”宣传

美国食品药品监督管理局(FDA)表示,诺和诺德为其新上市的减肥药 Wegovy 投放的电视广告,就该药物的疗效及对患者的益处作出了 “虚假或误导性” 宣传。在 2 月 5 日致诺和诺德的函件中,FDA 指出该广告对这款口服药进行了错误标识,其流通已违反联邦法律。FDA 要求药企立即采取行动整改,包括停播所有含误导内容的广告。

- 只花0.99元3分钟就能诊断抑郁症?专家:切勿轻信

2月9日消息,据媒体报道,在互联网公司工作的李先生花了0.99元购买了一套测试题,3分钟答完100道题后“确认”自己得了轻度抑郁症。在电商平台上,搜索“抑郁症测试题”就能看到多家店铺在销售类似的题目,电子版价格通常不到1块钱,店家声称该测试题能自测焦虑、抑郁症等等。

- 胃不好要多喝小米粥吗?专家:无科学依据

在中国传统饮食观念中,小米粥常被推崇为“养胃”的食物,尤其受到长辈们的推荐。然而,从现代医学与营养学角度审视,这一习惯需要更理性的看待。专家指出,单纯依靠小米粥来“养胃”并无充分的科学依据。

- 穿羽绒服可能把肺穿坏?

2月7日消息,据媒体报道,一名男子因每天穿漏绒的劣质羽绒服超过12小时,最终出现呼吸衰竭,被诊断为“羽绒肺”。医生介绍,“羽绒肺”的本质是过敏性肺炎,它不是规范的医学诊断名称,而是对长期吸入羽绒纤维或其中所含的微小蛋白质颗粒引起的过敏性肺炎或间质性肺疾病的通俗表述。

- 营养丰富的鹅蛋 为什么很少有人吃 也很少有卖的?

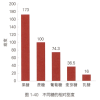

鹅蛋,作为一种营养丰富的蛋类,却很少出现在我们的日常餐桌上,甚至在市场上也难觅踪影。与鸡蛋、鸭蛋相比,鹅蛋的存在感似乎低了许多。国家统计局的数据显示,2023 年我国禽蛋产量 3563 万吨,其中鸡蛋就占了 2839 万吨,鸭蛋又占了剩下的大头,鹅蛋在内的其他蛋类就寥寥无几了。

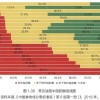

- 全球农药总体毒性持续攀升 或致联合国风险减半目标落空

尽管联合国已承诺到 2030 年将农药使用量及相关风险减少一半,最新研究却显示,全球农药施用所带来的总体毒性和生态危害仍在不断上升,正与这一目标背道而驰。 相关结果首次建立了一个从“毒性”角度加权的全球农药使用基线,并锁定了对生物多样性影响最为突出的农药类别、农作物类型及重点国家。

- 空中救护可能正在改变生死之间的天平

一项覆盖近十年的创伤救治分析显示,空中急救直升机提供的院前医疗服务,可能为重伤患者争取到了比传统统计模型预测更多的生还机会。研究认为,直升机急救在重度创伤救治中的临床收益,远超此前文献所能量化的水平。

- 奶茶除了上瘾 还会让你抑郁、焦虑

奶茶以其丰富多彩的口味,成功地吸引了全球各种年龄和文化背景的消费者。通过精心设计的营销策略和易于获取的特点,这种饮品不仅成为年轻人社交和放松的首选,而且逐渐演变成一种全球现象。无论是作为“舒心食品”还是时尚标识,奶茶凭借其独特的魅力,已成为当代最受欢迎的饮品之一。

- 人类或具“远程触觉”第七感 可感知沙中隐匿物体

英国伦敦玛丽女王大学与伦敦大学学院的科研团队近日发布研究成果,首次提出人类可能具备一种此前未被充分认识的感知能力——“远程触觉”(remote touch),即在未直接接触目标物体之前,就能通过介质中的微弱机械扰动感知其存在。 这一发现被认为改变了传统对人类触觉“只能近距离、必须接触”的认知框架,并有望为机器人技术及多种辅助设备的设计提供新思路。

- 弓形虫在大脑里的活动细节被科学家观察到

美国加州大学河滨分校的一项最新研究显示,一种感染了全球多达三分之一人口的常见寄生虫——刚地弓形虫(Toxoplasma gondii),在人体大脑中的行为远比过去想象的更为活跃和复杂。相关成果发表于《自然·通讯》杂志,为这种寄生虫如何致病、以及为何现有疗法难以彻底清除它提供了全新线索。

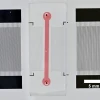

- 自润湿固体“凝胶垫”问世 让B超检查告别冰冷黏腻的耦合剂

很多做过B超(声像图)检查的人,都对检查前那团又冷又黏、还带点异味的耦合剂印象深刻。即便B超本身并不疼痛,这层涂在皮肤上的“冷胶”却常常让人感到不适。日本近畿大学的研究团队近日提出了一种全新的替代方案:使用以罗望子种子胶为基础的自润湿固体凝胶垫,在保证成像质量的前提下大幅改善患者体验。

- 耳朵里长“脚气” 竟然是因为这个很多人都爱的活动

很多人都在网上刷到过采耳视频:在可视化镜头下,一块块陈年污垢被掏出来,要多解压有多解压。还有许多博主会前往采耳机构探店,视频里,各种各样的工具轮流上阵,清洁、解压,不但视频里的人会舒服得睡着,连视频外的观众,也会感到很助眠,甚至想亲自一试。

- 跨越地理阻碍 全国首个C909飞机医院执业点获批

据媒体报道,上海市卫生健康委员会近日正式批准复旦大学附属眼耳鼻喉科医院开展“五官健康C909飞机医院”执业试点。这是上海市卫健委的一项创新举措,也意味着国内首张新增飞机医院执业点的医疗机构执业许可证正式落地,标志着我国航空医疗进入新的发展阶段。

- 特种芯片可对红细胞进行“体检” 两分钟判断捐献的血还能不能用

数以百万计的人每年参与献血,挽救了无数生命。献血完成后,血浆和白细胞会被分离出来,剩下的红细胞悬液则是临床上最常用的输血制品,在大多数国家可以在低温条件下以液体形式保存最长42天。

- 网友自述吃药后引起病理性赌博:疯狂买彩票 刮刮乐能按斤称

近日有知乎网友分享了自己的“神奇经历”,而导致这一切的原因被他归咎为一款名为“佰莫亭甲磺酸溴隐亭片”的处方药。网友描述,自己在服药期间出现无法自控的彩票购买冲动,彻底疯狂,刮刮乐购买量达到“按斤称”的程度,投入大量金钱,行为与服药前判若两人。

- 多家三甲医院推出外卖:包含减脂餐、月子餐

全国多家三甲医院推出外卖,为市民提供了全新的健康选择。比如广西南宁市第二人民医院在美团App上架了“仁爱减脂餐”,海南现代妇女儿童医院推出了小代月子餐等等。这些套餐现制现送,消费者可以像点普通外卖一样下单。

- 被猫狗咬伤不慌了 高德地图上线狂犬疫苗门诊地图

高德地图宣布,正式上线狂犬病暴露预防处置门诊地图,让救治更快速便捷。目前已经覆盖了北京、上海、广州、深圳、杭州、宁波、南京、苏州、无锡、成都、武汉、信阳、天津、西安、温州、亳州、郑州、济南、青岛、合肥等20个城市,共2353家门诊,其他城市会陆续上线。

- 男子高原驾车突发心脏病 无人机仅用4分钟送来速效救心丸

昨日,一名男子在新疆阿克陶县木吉乡的边防公路上驾车,随后突发心脏病。由于情况危急,事发地点又地处高原,道路崎岖且有积雪,车辆救援耗时过长。

- 专家称尼帕病毒致死率极高 疫苗进入临床试验阶段

据媒体报道,印度东部西孟加拉邦近日暴发尼帕病毒疫情,目前已确认5例感染病例,近100人被隔离观察。泰国、尼泊尔等周边国家已加强针对来自印度旅客的卫生筛查。

- 中科院武汉病毒研究所发现口服核苷药物VV116对尼帕病毒的高效抑制活性

尼帕病毒(Nipah virus)自1998年首次在马来西亚爆发以来,已成为全球公共卫生领域高度关注的高致病性病原体,其致死率高达40%-70%。2023年至2026年间,印度和孟加拉国持续出现疫情,爆发频率和地理范围均呈上升趋势。

- 印度暴发尼帕病毒疫情 死亡率超40% 会像新冠那样蔓延开来吗?

近日,印度爆发尼帕病毒疫情,导致许多人印度旅游泡汤!尼帕病毒是已知感染人类最致命的病毒之一,相关感染目前没有有效疗法,也没有疫苗,感染人员的死亡率在40%到75%之间。很多人可能会好奇,这到底是一种什么样的病毒,为什么没有疫苗?

- 新型早诊试剂盒获批上市 一滴血查13种肺癌

肺癌是我国发病率和死亡率均最高的恶性肿瘤,早期发现是提升患者生存率的关键,但早期肺癌多无症状,多数患者就诊时已属晚期。今日,中国科学院杭州医学研究所宣布,该所科研团队主导研发的十三种肺癌相关抗体检测试剂盒(流式荧光免疫法),正式获得国家药监局三类医疗器械注册证。

- CRISPR靶向基因编辑技术或将终结病患每日服用降胆固醇药丸的历史

美国生物技术公司 Scribe Therapeutics 研发的一项新型 CRISPR 基因编辑疗法 STX-1150,近日获准进入一期人体临床试验阶段,被寄望成为首个真正走向市场的“基因沉默”降胆固醇疗法,有望以一次性治疗取代长期口服降脂药物,显著降低心血管疾病风险。

- 印度爆发尼帕病毒疫情 尚无疫苗和有效疗法

近日,印度西孟加拉邦暴发尼帕病毒疫情,已有1人病情危重,近百人被要求居家隔离。尼帕病毒是一种致命的人畜共患病毒,可直接人传人,或通过被污染的食物传播给人类,死亡率在40%到75%之间。

- 科学家成功3D打印人类肝组织 有望重塑器官移植模式

美国卡内基·梅隆大学团队近日获得美国高级研究计划署(ARPA-H)2850万美元资助,启动一项名为“免疫适配体积肝工程”(LIVE)的重大科研项目,目标是在实验室中制造可移植的3D打印人类肝组织贴片,用于临时替代病变肝脏的关键功能。

- MIT 开发“智能胶囊”:服用后自动向医疗机构“报到” 帮助提升用药依从性

麻省理工学院(MIT)工程师研发出一款可在吞服后自动发出信号的“智能药丸”,有望为长期依赖关键药物的患者提供一种全新的用药依从性管理手段。 这一系统可以集成在普通胶囊中,包含一枚可生物降解的射频(RF)天线;胶囊被吞下后向体外设备发出“已服药”信号,其后大部分电子元件会在胃中安全降解,仅有一枚极小的射频芯片随消化过程排出体外。

- 5500年前的基因组改写了梅毒的起源说

对梅毒致病菌苍白密螺旋体(Treponema pallidum,即梅毒螺旋体)基因组所进行的新的测序揭示了梅毒在美洲由来已久。这些发现基于来自哥伦比亚的一个具有 5500 年历史的标本,表明梅毒的出现并不依赖于通常与传染病传播相关的农业集约化和人口密集化。事实上,它的出现取决于狩猎采集社会的社会生态条件。

- 钟南山:AI不是取代医生 而是为老百姓解决看病贵看病难的问题

在今日举行的2026大湾区医疗健康创新大会上,中国工程院院士钟南山院士就“AI+医疗”发展重磅发声。钟南山表示,人工智能等数字技术正深刻改变着医疗服务的模式和效率,推动智慧医疗不是为了取代医生。

- 科学家发现母乳可以为婴儿输送关键肠道细菌

一项由美国多家科研机构合作完成的最新研究显示,人类母乳不仅是婴儿生命最初阶段的营养与抗体来源,还自成一个微型微生物生态系统,其中的细菌群落很可能在婴儿肠道微生物组的早期建立过程中扮演关键角色。 研究团队利用先进的宏基因组测序技术,追踪母乳中的细菌谱系与婴儿肠道菌群之间的对应关系,提供了迄今最清晰的证据之一,显示母乳中的部分细菌可以随哺乳过程“垂直”传递到婴儿体内。

- 研究发现食用竹笋可以控糖抗炎 改善机体代谢健康

英国安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University)最新发布的一项系统综述显示,作为世界上生长速度最快的植物,长期被视为建筑与日用品材料的竹子,正展现出成为“超级食物”的潜力,其膳食价值包括帮助调节血糖、对抗炎症以及改善肠道健康等多个方面。

- 南北方同样的温度 为什么感受却天差地别

一到冬天,中国人就自动分成了两个阵营。南方人一边盯着天气预报盼雪,一边抱着暖宝宝围在空调出风口和小太阳周围“蹲点取暖”。而北方人则前一秒还在零下几十度的院子里扫雪,下一秒就在暖气房里穿着短袖吃冰激凌。

- 人类“失去”维生素C合成能力或是为对抗寄生虫的进化防御

一项最新研究提出,一个长期被视为“进化事故”的人类基因缺失,可能实际上是一种精巧的防御策略,用来对抗寄生虫感染。 大多数哺乳动物都能依靠一种名为GULO的酶在体内合成维生素C,但约在6000万年前,人类这一代谢基因失活,此后只能从食物中获取维生素C。

- Neuralink首例受试者:无需手术升级脑机接口 类似特斯拉OTA更新

全球首例Neuralink侵入式脑机接口受试者诺兰·阿博(Nolan Arbaugh)近日透露,其植入的脑机芯片已能够通过OTA(空中下载技术)方式进行远程升级,更新模式类似特斯拉汽车的OTA更新。阿博介绍,目前Neuralink脑机接口系统主要通过三种途径进行更新:一是通过名为“心灵感应”(Telepathy)的专用应用程序进行软件更新。该应用允许患者在手机或电脑上以意念操控外部设备,并会像普通App一样定期接收云端更新。

- 阿里健康推出AI产品“氢离子”

阿里健康推出AI产品“氢离子”,现已完成内测并开放下载。据悉,该产品已进入实际应用阶段,主要面向临床、科研领域的医生群体。据了解,“氢离子”主打“低幻觉、高循证”核心能力,所有回答均有权威出处,支持一键溯源、直达信源,致力于打造医疗领域幻觉率最低的AI助手。

- 为什么洗完的袜子总是会变硬?

新买的棉袜,还没穿几次就失去了最初的柔软,摸起来硬邦邦的。在晾干之后,它们甚至可以一直保持僵硬的状态,搭起一座“袜子桥”。问题来了,好端端的袜子,洗完很干净,为什么还是会变硬呢?其实,不光是屏幕前的你,不少网友都曾在社交平台上分享过这个困惑。

- 科学家找到了不想干活的原因:大脑中存在“动力刹车”

为什么我们常常“知道该做却不想开始”—— 不是意志力薄弱,而是神经机制在起作用。日前,日本京都大学团队在《当代生物学》发表的最新研究揭示了“不想干活”的真正原因所在:大脑中连接腹侧纹状体 (VS) 与腹侧苍白球 (VP) 的神经回路是控制行动动力的 “刹车系统”,尤其在面对不愉快或有压力的任务时会自动启动,抑制我们的行动意愿。

- 智能穿戴测出异常别慌 医学专家详解智能穿戴测量与医用设备差距

近年来,使用智能手环、手表等已经成为不少人日常生活的一部分。然而,看似贴心的智能穿戴设备,在带来便利的同时,也引发了新的问题。不少消费者在使用了这类产品后,过度在意数据结果,反而产生了“健康焦虑”。

- 专家警示:Ozempic 和 Wegovy 等减重药或埋下营养隐患

在新一代减重药物迅速走入大众视野的同时,科研人员发出警告:这些药物带来的改变远不止食欲下降和体重减轻,如果缺乏配套的营养指导,可能在不知不觉间重塑人们的饮食结构和身体成分,对长期健康构成威胁。最新研究显示,使用此类药物的人群在减重的同时,往往没有得到足够的饮食支持,长期可能出现营养素缺乏和肌肉流失等问题。

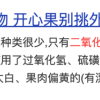

- 一次性筷子都是用二氧化硫漂白的?

不知道大家有没有在网上看到这样的新闻,说是商家会用二氧化硫对坚果(特别是开心果),干货(比如粉丝、银耳等)进行漂白,有些坚果干货还会被检测出二氧化硫超标。

- 研究称手机App可将成功率提高至仅靠意志力戒烟的三倍

一项最新荟萃分析显示,借助智能手机戒烟应用程序,吸烟者在至少坚持六个月不吸烟方面的成功率,约为完全依赖意志力或仅接受最小支持的三倍。 研究还发现,当这些应用与尼古丁替代药物或行为咨询等传统戒烟干预结合使用时,效果尤为显著,每一千名尝试戒烟者中可额外多出近两百名成功戒烟者。

- 清华大学发明神奇眼镜 戴上就能治疗面部痉挛

面肌痉挛导致的单侧面部不自主抽动,长期困扰患者生活。而传统治疗中,肉毒毒素注射效果短暂、显微血管减压术风险较高。如今,清华大学李翀副教授团队联合多学科力量,研发出一款眼镜式可穿戴闭环神经刺激系统,无需打针手术,就能实现面肌痉挛的监测与干预,相关成果已发表于《自然·通讯》。

- 韩国科学家研发出一种医用喷雾粉 可瞬间封闭危及生命的伤口

韩国科学技术院(KAIST)研究团队近日宣布,成功开发出一种新型喷洒式粉末止血材料,只需将其喷洒在创口上,约一秒内即可形成牢固水凝胶屏障,几乎瞬间封堵严重出血伤口,被认为有望显著提高战场和各类突发事故中的抢救成功率。 研究团队中包括一名现役陆军少校,这一背景也使这项技术从设计初期就紧扣实战需求。

- 研究发现蜥蜴“重造”皮下骨甲 多次独立进化颠覆百年假说

澳大利亚研究团队最新重建的爬行动物演化谱系显示,蜥蜴皮肤中如同“锁子甲”的骨质小板——皮内成骨(osteoderms),并非传统观点所说的古老遗存,而是在多个谱系中于漫长演化史上反复、独立产生甚至“卷土重来”,这一结果颠覆了生物学界延续一个多世纪的共识。

- 国家卫健委:智能穿戴设备监测不能替代医学检查

据央视新闻报道,国家卫生健康委今天(13日)召开2026年首场新闻发布会时表示,近年来可穿戴设备逐渐兴起,有的手环、手表等具有心率、血氧饱和度和睡眠监测等日常健康管理功能。但需要注意的是,这类产品主要用于日常生活中的监测,还不能作为疾病诊断和治疗的依据,也不能替代相应的医学检查检验。

- 中国完成首次太空脑机接口实验 应用于航天员功能状态与情绪检测

据“脑机交互与人机共融海河实验室”公众号发文,天津大学脑机交互与人机共融海河实验室团队在无创脑机接口领域持续深耕,全面推进科技创新与产业化。目前,团队已完成从高性能器件、芯片、算法、平台到系统集成与关键应用的全链条布局。在临床应用方面,天津大学自主研发的“神工”系列脑机交互创新医疗器械已形成全谱系产品,逐步覆盖脑卒中康复、脊髓损伤运动辅助、抑郁诊疗及听觉障碍诊疗等多种临床场景。

- 化学博主LabCoatz宣称破解可口可乐百年秘方

近日,一位专注于化学实验的油管博主LabCoatz宣称,经过长达一年的研究,他可能已无限逼近全球最著名商业机密之一——可口可乐的原始配方。在一段发布不到17小时即获得超过71.5万次观看的视频中,LabCoatz详细展示了其通过现代化学分析手段“逆向工程”可口可乐配方的全过程。他与另外两位科学博主合作,对可乐样品进行了详尽的质谱分析,试图获得其“化学指纹”。

- 甘油到底是一种什么油 它真的适合用来护肤吗?

相信很多人知道,经典的通便药开塞露的有效成分就是甘油。不止于此,很多人也会拿甘油来护肤,甚至直接用开塞露来抹脸。甘油到底是一种什么油?它真的适合用来护肤吗?有什么效果和风险?今天,我们就来详细聊聊熟悉而陌生的甘油。

- 研究称COVID封锁期甚至悄然改变了洛杉矶城市鸟类的鸟喙形状

美国研究人员发现,新冠疫情封锁期间,人类从洛杉矶街头“消失”的短暂时刻,竟在极短时间内改变了当地城市鸟类的鸟喙形状,这一变化在社会恢复运转后又迅速回调,为城市野生动物如何快速响应人类行为变化提供了一次罕见的自然实验。研究显示,在封锁期孵化的城市暗眼灯草鹀,其鸟喙形态更接近周边野外种群,而非以往城市种群典型的短粗鸟喙。

- 常见食品防腐剂或与癌症风险小幅上升相关

一项基于法国人群的大型观察性研究显示,部分常见食品防腐剂的摄入量较高人群,其整体癌症发病风险出现小幅上升,这些添加剂广泛存在于各类工业化加工食品和饮料中,用于延长保质期和抑制变质。 研究团队指出,目前结果尚不能证明防腐剂会直接“致癌”,但为相关科学讨论提供了新的流行病学证据,或将推动监管机构重新评估相关添加剂的使用安全性和监管标准。

- 喷涂式“盔甲”让作物更抗病耐旱 有望缓解全球粮食危机

加州大学圣迭戈分校工程学院的研究团队正尝试用科技手段,为人类争取更多对抗饥饿的空间。该校雅各布工程学院研究人员近日在期刊《ACS Materials Letters》发表论文,介绍了一种可喷涂在植物表面的新型高分子材料,可视作为作物“披上一层盔甲”,既能增强其对细菌性病害的抵抗能力,同时还能提升抗旱性,被视为未来粮食安全的潜在新工具。

- 卧室过热或损害心脏健康 研究建议老年人夜间室温不宜高于24摄氏度

澳大利亚格里菲斯大学一项最新研究警告说,对于65岁及以上老年人来说,如果睡觉时卧室温度超过24摄氏度,心脏在夜间的恢复能力可能会受到“隐性”损害,出现更高的生理应激负担。 研究团队通过在真实家庭环境中连续监测夏季卧室温度,并结合可穿戴设备记录的心率和心率变异性指标,发现当夜间卧室温度控制在24摄氏度或以下时,老年人的自主神经系统更有利于“休息—消化”模式,即压力水平较低,恢复状态更佳。

- 周末多睡一会儿 有助于青少年远离抑郁

一项针对美国青少年和年轻人的最新研究显示,在工作日睡眠不足的情况下,周末通过延长睡眠时间“补觉”,与显著降低抑郁症状风险密切相关。 研究团队指出,对于16至24岁人群,那些在周末明显补回工作日睡眠亏空的个体,报告抑郁症状的概率比没有补觉者低约41%。

- 研究显示电子游戏可能真的能减缓大脑衰老

长期以来,电子游戏常被贴上“伤脑”、“不务正业”的标签,但越来越多的研究正在给出不同答案。来自麦吉尔大学的一项2025年研究发现,持续10周的游戏化大脑训练,能够让与注意力和学习密切相关的胆碱能系统功能恢复到接近年轻成人的水平。

- AI筛选药物提速百万倍 首次实现人类基因组规模的全面筛选

今天,清华大学联合团队的研究成果《深度对比学习实现基因组级别药物虚拟筛选》在《科学》杂志在线发表。其研发的AI驱动药物虚拟筛选平台DrugCLIP,实现了百万倍筛选提速,首次完成人类基因组规模的药物虚拟筛选。

- 宇航员突发医疗紧急情况 NASA考虑提前结束空间站任务

1月8日,据彭博社报道,由于一名宇航员突发医疗紧急状况,美国宇航局(NASA)正在考虑提前结束国际空间站上的一项任务。NASA周三表示,在新出现的健康问题导致1月8日的太空行走推迟后,NASA可能会采取罕见举措,缩短Crew-11任务。该任务的宇航员分别来自美国、日本和俄罗斯。

- 男性酗酒正演变为全球公共卫生危机 三分之一女性生活在“沉默威胁”之下

一项由澳大利亚拉筹伯大学牵头的最新全球综述显示,男性饮酒行为给女性和儿童带来的伤害,远比公众认知更为广泛和深重,已构成一场被长期忽视的全球公共卫生危机。 研究团队呼吁各国尽快在强化酒精监管的同时,将性别平等与对女性和儿童的保护纳入政策核心议程。

- mRNA新冠疫苗被发现意外地增强了癌症免疫治疗效果

美国研究人员最新分析发现,部分晚期肺癌和皮肤癌患者在接受免疫治疗前后接种新冠 mRNA 疫苗,生存时间明显长于同期未接种患者,提示新冠疫苗可能在悄然增强机体抗癌免疫反应,为“通用型癌症疫苗”概念提供了重要临床线索。

- 美国首现致命H3N2 K亚分支流感 已致约5000人死亡

美国本季流感形势急剧恶化,一种经多重变异形成的新型甲型流感H3N2 “K亚分支”正在迅速成为主导毒株,不但传播更快,还更善于躲避免疫系统与现有治疗手段,目前已造成至少约5000人死亡,让公共卫生系统面临巨大压力。

- CDC:2025-26年流感季节"中度严重" 病例达到1100万例

美国疾病控制和预防中心周一的数据显示,季节性流感活动在12月的最后一周依然高发并有所上升,该机构首次将2025·26流感季归类为“中度严重”。据美国疾病预防控制中心估计,到目前为止,本季至少有1100万人患病,12万人住院治疗,5000人死亡。

- 诺和诺德在美国销售减肥药司美格鲁肽

丹麦制药商诺和诺德周一将在美国推出其每日一次的Wegovy(司美格鲁肽)药片,在竞争激烈的减肥药市场上为自费患者提供1.5毫克,4毫克剂量每月149美元。上个月,美国食品和药物管理局批准了该药,这对诺和诺德来说是一大利好,因为该公司正寻求收复被美国竞争对手礼来夺去的阵地。礼来公司正在等待美国批准其减肥药,时间可能在3月份。

- 研究称少量阿斯巴甜依然有害 或需要重新评估安全标准

人工甜味剂阿斯巴甜广泛存在于从口香糖到饮料再到各种甜点中。2023年7月,世界卫生组织正式把阿斯巴甜列为“可能的致癌物”。一夜之间,用于无糖碳酸饮料、冰淇凌和口香糖等数千种产品中的阿斯巴甜陷入舆论漩涡,许多人怀疑这种食品添加剂是否安全。

- 联合国教科文组织决议纪念“糖丸爷爷”顾方舟诞辰100周年

央视新闻报道,联合国教科文组织近日正式通过决议,将顾方舟诞辰100周年纪念活动纳入其2026—2027年系列纪念活动范畴。届时,中国、法国、意大利等多地将联合举办相关纪念活动。这是继刘徽之后,我国又一次成功在联合国教科文组织申办以科学家诞辰为主题的周年纪念。

- 三项最新研究让我们重新看待咖啡与心血管健康的关系

咖啡是全球消费最广泛的精神活性饮品之一,每天被喝掉的杯数超过20亿杯,但它对心脏健康的影响一直复杂而充满争议。一方面,人们常把咖啡与心悸、焦虑和睡眠不佳联系在一起,另一方面,越来越多研究又显示它与注意力提升、情绪改善以及慢性疾病风险下降有关。2025年发表的三项重要研究,从心律失常、胆固醇与冲煮方式以及饮用时间三个角度,显著改变了我们对咖啡与心血管健康关系的传统看法。

- 流感病例持续攀升 新毒株对老年人致病力更强

美国流感确诊病例呈上升趋势,主导疫情的是一种新型流感毒株,公共卫生部门担忧现有疫苗无法对其形成有效防护。卫生官员与研究人员指出,尽管本轮流感季尚未迎来峰值,此次病例激增并非历史罕见情况,同时强调疫苗大概率仍能抵御该毒株引发的重症风险。

- 29岁渐冻症女孩感谢蔡磊 用团队研发药物2年病情稳定

蔡磊昨日发布新年公开信:历史已被改写,渐冻症必然被攻克!多名渐冻症患者使用治疗药物后回归健康生活,摆脱“死神”。其中29岁渐冻症女孩小刘用蔡磊团队研发药物2年后,病情稳定,她能站起来独居照料自己,并能兼职赚钱。

- 马斯克宣布量产Neuralink脑机接口 手术全自动化

马斯克的脑机接口,今年就要开始量产了。新年第一天,老马就在X上高调立下flag,宣布要把Neuralink从实验室推向临床:Neuralink将于2026年开始大规模生产脑机接口设备,并转向一种精简、几乎完全自动化的手术流程。

- 马斯克:Neuralink将大量生产脑机接口设备 手术自动化

马斯克近日在社交媒体表示,Neuralink将于2026年开始大规模生产脑机接口设备,未来将转向精简、几乎完全自动化的手术流程。Neuralink的主要目标是通过向大脑植入芯片与电极,建立高效的脑机接口系统,使患有视觉或行动障碍的患者能够直接通过大脑信号操控外部设备,从而恢复部分身体功能。

- 日本推出全自动牙刷机 刷牙再也不用动手了

很多人来说,刷牙,是个很麻烦的事情。一天至少刷2次,刷的时候,即使用再好的电动牙刷,依然需要靠手不停移动来实现。若刷得不认真,还容易刷不干净,留下很多死角。

- 四川造基因编辑猪肾在人体内工作261天

四川广播电视台报道,“四川造”基因编辑猪在异种移植领域取得系列重大突破,其肾脏在人体内成功工作长达261天,创下亚洲纪录,相关成果入选《科学》杂志“2025年度十大科学突破”。

- 战争阴影下的欲望曲线:大数据揭示俄军入侵如何重塑乌克兰人的线上性行为

发表于《性行为档案》期刊的一项最新研究显示,俄罗斯入侵乌克兰显著改变了乌克兰民众的线上色情内容消费习惯。研究指出,在强烈集体威胁与暴力冲突期间,人们更可能通过独处性的行为作为情绪调节与压力应对方式,这为理解现代战争如何实时影响公众心理健康与性行为提供了罕见的大样本证据。

- 中科院称三手烟危害更持久更严重 一次吸烟危害或持续数天

广西日报报道,近日,中国科学院大气物理研究所在《Building and Environment》期刊上发表的研究,揭示了一种长期隐藏于家居环境中的健康威胁——三手烟。

- 无证据显示茶干扰钙吸收或促发骨质疏松 相比咖啡对骨骼健康更有利

茶叶和咖啡是全球最受欢迎的饮品之一,它们不仅是日常文化仪式,还与舒适感和生产力紧密相连。最新科学研究揭示了两种饮品对骨骼健康的影响,特别是骨质疏松症的风险。骨质疏松症以骨矿物质密度低下为特征,是全球主要健康问题,影响所有年龄、性别和背景人群。全球范围内,约三分之一的50岁以上女性和五分之一的男性会遭受骨质疏松性骨折。

- 眨眼频率能反映大脑在处理注意力与资源时的微妙变化

加拿大康考迪亚大学的一项新研究发现,眨眼频率不仅关乎眼睛保湿,还能反映大脑在处理注意力与资源时的微妙变化,即使在纯聆听场景中亦然。当聆听难度增加时,人们眨眼次数显著减少,每一次眨眼暂停都标志着更强的专注力和警觉性。

- 妈妈看孩子作业气得呼吸性碱中毒 医生:可以戴个口罩

济南日报报道,近日,云南昆明嵩明县公安局接到一名9岁男孩的紧急报警。电话里,孩子声音焦急,称妈妈呼吸困难,家中只有他和几个月大的妹妹,急需警察帮助。

- 细狗拉练高速跑时突然原地石化生死不明 狗主人:跑了20分钟

近日有网友分享视频称,自家的狗在高速奔跑20分钟后突然原地石化。据悉,此事发生在河北唐山某野地,当属两条赛犬在野地里进行高速拉练后,其中一只突然“直挺挺地不动了”。

- 菜籽油才是被低估的“国民好油”

中国人的厨房最少不了烹调油,它是菜肴美味的关键。不同的烹调油风味各异,其中菜籽油尤为受欢迎。那独特的浓香,煎个蛋、炒个菜、烙张饼都是记忆中最香的味道。被国人吃了这么多年的菜籽油,其实营养真的牛!

- 科学家发现心脏再生“开关”为自愈治疗打开大门

心肌梗死作为致命的心血管疾病,其治疗长期受困于成年心脏无法再生的难题。近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心的研究团队取得突破性进展,发现Clu+心肌细胞这一心脏再生“开关”,为心脏自愈治疗打开了全新大门。

- 5岁女童沉迷玩手机变“斗鸡眼” 日均玩手机4至5小时

羊城晚报报道,在武汉大学附属爱尔眼科医院斜视与小儿眼科门诊,陈女士(化姓)带着5岁半的女儿淘淘焦急就医。经详细检查,淘淘被确诊为急性共同性内斜视(俗称“斗鸡眼”)。医生指出,长期沉迷电子产品、近距离用眼过度是其主要诱因。

kasim

frankh

小夫子

玩血

cyk553312

魏魏

牛天王

Yeb123

jimmyfluore

Cloud_Atlas

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士