科学探索·新知

- 宇宙“隐形骨架”首现真容 詹姆斯·韦伯绘制迄今最清晰暗物质地图

天文学家首次绘制出一幅分辨率前所未有的宇宙暗物质地图,勾勒出这一“隐形物质”如何搭起宇宙大尺度结构的“骨架”,进而塑造星系、恒星乃至行星和生命诞生的舞台。这项研究由英国杜伦大学、美国宇航局喷气推进实验室(JPL)以及瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)联合牵头,相关成果于1月26日发表在《自然·天文学》期刊上。

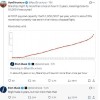

- SpaceX计划于三月中旬进行升级版星舰首次试飞

美国太空探索技术公司SpaceX的升级版“星舰”(Starship)火箭首飞时间一度因试验事故而悬而未决,如今已被重新瞄准在三月中旬。SpaceX首席执行官埃隆·马斯克在其社交平台X上发文表示,这次推迟已久的首飞将于三月中旬进行,为这一关键项目重新设定了时间表。

- NASA展示新一代登月宇航服 能蹲能跪能劈叉

美国即将开始自己的载人绕月飞行任务,在这个时候NASA展示了新的宇航服。现在,NASA展示了为阿尔忒弥斯三号任务研发的AxEMU(舱外机动装置)登月宇航服测试情况。按照官方的说,新的宇航服提供了前所未有的机动性,其在关节灵活性上显著增强,使宇航员能够完成深蹲、跪姿、拾取岩石等动作。

- 新型早诊试剂盒获批上市 一滴血查13种肺癌

肺癌是我国发病率和死亡率均最高的恶性肿瘤,早期发现是提升患者生存率的关键,但早期肺癌多无症状,多数患者就诊时已属晚期。今日,中国科学院杭州医学研究所宣布,该所科研团队主导研发的十三种肺癌相关抗体检测试剂盒(流式荧光免疫法),正式获得国家药监局三类医疗器械注册证。

- 罕见“心跳”黑洞现异样偏振信号 挑战现有X射线理论

一项利用美国国家航空航天局(NASA)成像X射线偏振探测器(IXPE)的最新研究显示,银河系内一处黑洞候选体在喷发高能辐射时呈现出极为罕见、令科学家困惑的偏振特征,或将改写人类对黑洞周围物质行为的理解。

- CRISPR靶向基因编辑技术或将终结病患每日服用降胆固醇药丸的历史

美国生物技术公司 Scribe Therapeutics 研发的一项新型 CRISPR 基因编辑疗法 STX-1150,近日获准进入一期人体临床试验阶段,被寄望成为首个真正走向市场的“基因沉默”降胆固醇疗法,有望以一次性治疗取代长期口服降脂药物,显著降低心血管疾病风险。

- 这种身披棘刺的动物适应了森林火灾 被火烧成平头也不逃跑

今天看到一个话题:那些披甲的哺乳动物是否能够抵御喷火器?我一下子就想到了几年前看到的一张照片:照片中这个动物是短吻针鼹,这是我知道的、真正适应自然火灾的披甲哺乳动物(毕竟“针甲”也是甲)。

- 科学家发现显示电场可以颠倒传统水化学反应的“驱动力规则”

氢被视为未来能源体系中的关键角色,而要高效制氢,就必须深入理解电解水等相关过程。 近日,德国马普高分子研究所与英国剑桥大学尤素福·哈米德化学系科研团队联合发表研究,首次在分子层面揭示了强电场条件下水分子“自解离”(autodissociation)的新机制,显示电场可以颠倒传统水化学反应的“驱动力规则”。

- 物理学家发现能自旋、扭曲并自我修复的晶体

物理学家近日发现了一类前所未有的晶体:它们不是由静止的原子构成,而是由持续旋转的“转子”组成。与传统固体不同,这种晶体在受力时会发生扭转而非拉伸,甚至可以自行碎裂成多个旋转小块,再重新聚合、恢复整体结构,展现出完全不同于常规材料的奇异行为。

- 阿尔忒弥斯II号将绕月飞行 特朗普第二任期推动美国重返月球轨道

美国国家航空航天局(NASA)近日表示,美国重返月球的进程正在明显提速,计划中的阿尔忒弥斯Ⅱ号(Artemis II)载人绕月任务将成为半个多世纪以来美国首次将宇航员送入月球轨道,被视为开启新一轮美国太空领导力的重要标志。

- 欧洲Proba-3任务在轨人造日食 拍到太阳内层大气动态影像

近日,欧洲航天局(ESA)公布了一段前所未有的太阳日冕延时影像,画面中太阳内层日冕呈现出淡黄色辉光,多次等离子体喷发在短时间内接连上演,为科学家提供了一个罕见窗口,以直接观测这一区域的剧烈活动。这段影像由“普罗巴-3”(Proba‑3)任务中的ASPIICS日冕仪获取,所显示的是平时被太阳炫目可见光掩盖、几乎无法从地面直接观测到的太阳最内层日冕。

- 水母和海葵每天也要“午睡” 睡眠时间占寿命的三分之一

最新研究发现,看似简单的水母和海葵,其睡眠规律竟与人类惊人相似,不但会在固定时段进入睡眠状态,还会像人类一样打“午觉”。这项发表在《自然·通讯》上的研究显示,这些仅拥有神经系统、却没有大脑的古老生物,同样将大约三分之一的时间用于睡眠,其结果进一步推断,睡眠这一行为极可能早在大脑出现之前,就已作为细胞应对压力和维修维护的关键机制而在进化过程中确立下来。

- 科学家成功3D打印人类肝组织 有望重塑器官移植模式

美国卡内基·梅隆大学团队近日获得美国高级研究计划署(ARPA-H)2850万美元资助,启动一项名为“免疫适配体积肝工程”(LIVE)的重大科研项目,目标是在实验室中制造可移植的3D打印人类肝组织贴片,用于临时替代病变肝脏的关键功能。

- 6600万年前的气候谜团揭晓:海水“脱钙”一步步冷却地球

一项最新研究给出了解释,科学家认为,地球在恐龙时代之后从炽热的“温室星球”转变为如今两极冰盖环绕的世界,背后隐藏着一个缓慢而深远的海洋化学过程。研究显示,过去6600万年间,海水中溶解钙的含量下降了逾一半,这一变化足以重塑海洋与大气之间的碳循环,从而影响全球气候。

- 寒武纪时期的鱼竟有四只眼睛 复原图有点儿呆萌

近日,云南大学研究团队在国际期刊《Nature》发表的成果颠覆了人们对早期脊椎动物的认知。生活在约5.18亿年前寒武纪的昆明鱼类,竟长有四只具备完整成像功能的眼睛。这些远古鱼类是目前已知最古老的脊椎动物,出土于澄江生物群。

- MIT 开发“智能胶囊”:服用后自动向医疗机构“报到” 帮助提升用药依从性

麻省理工学院(MIT)工程师研发出一款可在吞服后自动发出信号的“智能药丸”,有望为长期依赖关键药物的患者提供一种全新的用药依从性管理手段。 这一系统可以集成在普通胶囊中,包含一枚可生物降解的射频(RF)天线;胶囊被吞下后向体外设备发出“已服药”信号,其后大部分电子元件会在胃中安全降解,仅有一枚极小的射频芯片随消化过程排出体外。

- 为啥国外的火腿能直接生吃 我国火腿建议做熟?

西餐中常有一片片质地很薄、肌红脂白、色泽鲜艳的生火腿片,几乎都是现切现吃,无需烹调;而我们的中式火腿,好像必须烹饪一下(如炒、炖)才能吃。于是,网上很多人可能便会有疑问:“为什么国外的火腿能生吃,中式火腿却很少生吃?”

- UCLA团队发现史上导热性能最强的金属材料

美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)工程师近日宣布,他们发现了一种迄今测得导热性能最强的金属材料——金属态 θ 相氮化钽(theta-phase tantalum nitride,TaN₍θ₎),其导热能力几乎是传统铜材料的三倍,在热输运物理研究领域树立了全新的纪录。

- 科学家将地震监测网改造成太空残骸追踪器

研究人员近日在《科学》杂志发表研究成果,证明原本用于记录地震活动的地震仪网络,同样能够“听见”高速重返大气层的航天器与太空残骸所产生的音爆震动,为不断加剧的太空碎片风险提供了一种全新的追踪手段。

- 太空殡葬创业公司拟于2027年以“平价”方式送千人骨灰入轨

一家名为 Space Beyond 的美国新创公司宣布,将在 2027 年通过搭载在 SpaceX 猎鹰 9 号火箭上的立方体卫星,把多达 1000 名逝者的部分骨灰送入太空,并主打“可负担”的纪念方式,其最低服务价格仅 249 美元。

- 22年前的今天 中国人决定奔月

22年前的今天,2004年1月23日,中国探月工程正式立项,制定了“绕、落、回”三步走战略目标。这项同时承载浪漫与科学的计划,被命名为“嫦娥工程”,标识就是大家熟悉的“月亮之上”(出自上海设计师顾永):

- NASA推迟ISS接班计划之际 Vast抢先推进自家商业空间站

在美国国家航空航天局(NASA)推迟国际空间站(ISS)后续商业平台关键招标要求之际,美国初创企业 Vast 正加快推进自主空间站项目,希望通过一座体量紧凑、迭代快速、在本十年末前入轨运行的平台,既承接美国及国际乘组在近地轨道的驻留需求,也为轨道制造等新兴商业模式“试水”。

- 可从手臂“爬下来”的机器人之手 为工业检修而生的新型灵巧末端执行器

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的工程师在重新思考“手”的概念时,刻意抛弃了一个最根本的设定:手必须固定在手臂上。 他们开发出一款可以从机械臂上脱离、像小生物一样在表面爬行,并从几乎任意方向接近与抓取物体的机器人之手,为未来的工业巡检和维修任务提供了一种全新的操作工具。

- 研究发现海底地震可能是南大洋巨型浮游植物暴发的暗中推手

每年,南大洋都会出现大规模浮游植物暴发,从大气中吸收二氧化碳,并为南极海洋食物网提供能量来源。长期以来,科学界通常将这一年度“生命脉冲”归因于阳光、风力和洋流等传统因素,但一项由斯坦福大学主导的新研究提出,隐藏在海床之下的地震活动,可能在这一过程中扮演了关键而被忽视的角色。

- 蓝色起源新格伦火箭第三次发射定于2月下旬 目标不是月球

杰夫·贝索斯旗下太空公司蓝色起源确认,其重型运载火箭“新格伦”(New Glenn)第三次发射窗口定于今年2月下旬,但此次任务将不会按先前外界预期那样执行月球着陆相关飞行。火箭这一次将把AST SpaceMobile的一颗卫星送入近地轨道,这是新格伦第二次为商业客户执行有效载荷发射任务。

- 男子用SIM卡炼出191克黄金 价值超12万元

近日,一则“男子用SIM卡炼出191克黄金”的视频在网络上引发热议。该男子用一堆SIM卡芯片废料,经过一系列复杂工序后,成功炼出191.73克黄金,按当前金价计算价值超12万元。

- 穿越者预订首批20余位太空游客 预计2028年载人首飞

今日,北京穿越者载人航天科技有限公司举行发布会,国内首艘商业载人飞船穿越者壹号(CYZ1)全尺寸试验舱首次公开展示。据穿越者团队介绍,目前已预订超三艘船,合计20余位太空游客,预计2028年将实现载人首飞。

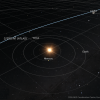

- 太阳系闯入者与数万小行星擦肩而过 逆行穿越内太阳系天体密集区

据央视新闻报道,上海天文台领衔的国际研究团队对2025年闯入太阳系的一颗名为3I/ATLAS的彗星与太阳系“本地居民”互动进行了深入研究。该彗星几乎在行星轨道平面上“逆行”,穿越内太阳系天体密集区域。

- “地球将失重7秒致千万人死”阴谋论疯传 NASA辟谣

今日,NASA通过事实核查网站Snopes正式辟谣:所谓“2026年8月12日地球将失重7秒致千万人死亡”的说法完全是毫无科学依据的阴谋论,源于对引力原理的根本误解,且所谓“Project Anchor”(锚定计划) 文件根本不存在。

- 科学家发现母乳可以为婴儿输送关键肠道细菌

一项由美国多家科研机构合作完成的最新研究显示,人类母乳不仅是婴儿生命最初阶段的营养与抗体来源,还自成一个微型微生物生态系统,其中的细菌群落很可能在婴儿肠道微生物组的早期建立过程中扮演关键角色。 研究团队利用先进的宏基因组测序技术,追踪母乳中的细菌谱系与婴儿肠道菌群之间的对应关系,提供了迄今最清晰的证据之一,显示母乳中的部分细菌可以随哺乳过程“垂直”传递到婴儿体内。

- 全球水“破产时代”逼近 联合国大学呼吁从危机应对转向“破产管理”

联合国大学水、环境与健康研究所(UNU-INWEH)近日发布重磅报告《全球水资源破产:在后危机时代透支我们的水文承载力》,警示世界正步入一个前所未有的水安全新阶段:越来越多流域和地下含水层正在丧失回归以往“常态”的能力。

- “头发丝里实现大规模集成电路”

1月22日,国际权威学术期刊《自然》发表了一项来自中国研究团队的原创技术突破。研究人员突破传统硅基芯片范式,在一根比头发丝更细的纤维里构建起高密度集成电路,在国际上率先研制出“纤维芯片”。

- 复旦大学团队成功在弹性高分子纤维内部构建出大规模集成电路

智能设备的“柔性化”始终卡在一个关键瓶颈:作为“大脑”的芯片,长久以来都是硬质的。复旦大学彭慧胜/陈培宁团队成功在弹性高分子纤维内部,构建出大规模集成电路,研发出全新的“纤维芯片”,为解决“柔性化”难题提供了新的有效路径。这项成果于1月22日发表在国际期刊《自然》上。

- 韦伯望远镜揭开宇宙“红色小点”之谜:正在疯长的年轻黑洞

自詹姆斯·韦伯太空望远镜投入科学观测以来,散落在早期宇宙图像中的一簇簇微弱“红色小点”,一直让天文学家颇为困惑。最新研究给出了一个出人意料又极端的答案:这些小红点其实是被浓密气体茧层包裹、正高速吞噬物质并迅速长大的年轻黑洞,其释放出的炽热辐射穿透气体“茧壳”,在韦布望远镜的视野中呈现出独特的红色光辉。

- 中国科学家的新发现:黄金能自己长出来

一块平凡矿石的表面上,黄金竟然能自己“生长”出来!近期,我国科学家揭秘了这一重大新发现,并首次清晰捕捉到了其关键过程。那么,黄金究竟如何生长的?其实,地球上的黄金储量其实非常大。科学家估算约有48亿吨,如果在全球平均分配,每个人都能得到大约600公斤的黄金。

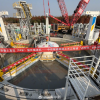

- 中国首个海上液体火箭发射回收试验平台将投用

今年是“十五五”规划的开局之年,“加快建设航天强国”目标首次被纳入国家五年规划重点任务。在山东烟台海阳市,有我国目前唯一的商业航天海上发射母港。最近几天,国内首个海上液体火箭发射回收试验平台正在加紧建设。

- "世界最慢科学实验"持续接近百年 沥青滴仍在下落

有些科学实验的推进极其缓慢,数据像涓滴般汇聚,真相也在粘稠的时间里一点点显形。世界上被认定为“运行时间最长的实验室实验”,正是这样一场关于耐心与时间的科学试炼,如今已经连续运行了近百年,仍在缓慢地“滴答”前行。

- 日本公布H3火箭发射失败原因:卫星和火箭结合部位破损

去年12月22日,日本宇宙航空研究开发机构用H3运载火箭发射“引路5号”导航卫星。火箭起飞20多分钟后,第二级发动机提前停止燃烧,导致卫星未能进入预定轨道,发射宣告失败。

- 中国科学家在纳米尺度上直播黄金诞生过程 破解金矿成因

近日,中国科学院广州地球化学研究所科研团队传来重磅成果。他们利用原位液相透射电子显微镜技术,在纳米尺度下首次“直播”自然界中黄金纳米颗粒在黄铁矿表面的形成动态过程,并提出黄铁矿诱导金沉淀的新机制。

- 研究发现食用竹笋可以控糖抗炎 改善机体代谢健康

英国安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University)最新发布的一项系统综述显示,作为世界上生长速度最快的植物,长期被视为建筑与日用品材料的竹子,正展现出成为“超级食物”的潜力,其膳食价值包括帮助调节血糖、对抗炎症以及改善肠道健康等多个方面。

- 嫦娥六号月壤研究又有重磅进展:首次发现两大天然物质

“中国的航天”官微今日发布,我国通过对嫦娥六号月壤样品的系统分析,在国际上首次发现并确认了天然形成的单壁碳纳米管和石墨碳,揭示了月球表面高能物理-化学过程的精细程度,印证了月球背面地质活动更活跃,为研究月球演化史提供关键数据。

- 南北方同样的温度 为什么感受却天差地别

一到冬天,中国人就自动分成了两个阵营。南方人一边盯着天气预报盼雪,一边抱着暖宝宝围在空调出风口和小太阳周围“蹲点取暖”。而北方人则前一秒还在零下几十度的院子里扫雪,下一秒就在暖气房里穿着短袖吃冰激凌。

- 阿耳忒弥斯II号运至发射台 美国重返月球之旅进入临战状态

美国宇航局(NASA)阿耳忒弥斯(Artemis)计划的第二次载人任务已经迈出关键一步:搭载“太空发射系统”(SLS)火箭和“猎户座”(Orion)飞船的阿耳忒弥斯II号目前已顺利转运至佛罗里达州肯尼迪航天中心39B号发射台,标志着发射前的最后一轮综合测试即将开始,为人类再度绕月飞行并最终重返月球表面铺平道路。

- 观察发现快速射电暴或源自双星系统中的磁星伴侣

天文学家最新发现显示,至少一部分快速射电暴(FRB)并非来自孤立恒星,而是诞生于两颗恒星相互环绕的双星系统之中,为这一宇宙最神秘的射电爆发现象提供了迄今最有力的成因线索。

- 人类“失去”维生素C合成能力或是为对抗寄生虫的进化防御

一项最新研究提出,一个长期被视为“进化事故”的人类基因缺失,可能实际上是一种精巧的防御策略,用来对抗寄生虫感染。 大多数哺乳动物都能依靠一种名为GULO的酶在体内合成维生素C,但约在6000万年前,人类这一代谢基因失活,此后只能从食物中获取维生素C。

- 神二十舷窗裂纹维修细节披露 飞船为什么必须有窗

神舟二十号飞船返回舱已在东风着陆场成功着陆。现场检查确认,返回舱外观总体正常,舱内下行物品状态良好,标志着本次返回任务取得圆满成功。此次任务中,最受关注的焦点是神舟二十号返回舱舷窗出现的裂纹。航天员在舱内完成了舷窗裂纹处置装置的安装工作,这一操作也为中国航天积累了应对太空碎片撞击的宝贵实践经验。

- 98.43米!中国少年打破纸飞机飞行最远距离吉尼斯世界纪录

日前,吉尼斯世界纪录官方宣布,一项被全球纸飞机玩家追逐了40年的吉尼斯世界纪录被六位中国少年刷新。这组平均年龄17岁,来自不同城市的少年将“纸飞机飞行最远距离”的纪录推进至98.43米,逼近百米区间。

- 中国科学家首次直接观测到米格达尔效应

近期,由中国科学院大学主导、多所学校参与的科研团队首次直接观测到米格达尔效应,为轻暗物质探测突破阈值瓶颈提供关键支撑。米格达尔效应由苏联著名物理学家阿尔卡季·米格达尔于1939年首次提出:一个原子的原子核突然获得能量加速运动时,原子核在反冲过程中的内部电场变化将部分能量转移给原子核外电子,使电子有概率获得足够能量脱离原子束缚,形成“共顶点”的两条带电径迹。

- 我国去年中国商业航天发射达50次 占全年宇航发射总数一半以上

据新华社报道,国家航天局数据显示,2025年,我国商业航天全年共完成50次发射,占全国宇航发射总数的54%。其中,商业运载火箭发射25次;海南商业航天发射场投入使用并实施了9次发射,自建成以来累计完成10次;其他商业卫星发射共16次。

- 美“登月火箭”就位 离发射还有多远?

经过了长达近12小时的漫长移动,即将执行“阿尔忒弥斯2”号载人绕月任务的美国“猎户座”飞船与“太空发射系统”火箭组合体终于18日运抵发射塔架。不过多家美媒注意到,这并不意味着它很快就能发射。在正式点火之前,该组合体还将进行复杂的测试任务,具体发射时间还有很多变数。

- 智神星二号大型可重复使用运载火箭百吨级发动机全系统试车成功

1月20日,星河动力航天公司近日宣布,其智神星二号大型可重复使用运载火箭的主发动机CQ-90已完成全系统热试车,试验取得圆满成功。

- 神舟二十号飞船舷窗裂纹维修细节披露:内部加固 成功返回

神舟二十号飞船返回舱日前在东风着陆场成功着陆,返回舱外观总体正常、舱内下行物品状态良好,标志着此次返回任务圆满成功。此前因舷窗出现贯穿性裂纹引发的关注,其维修处置细节及飞船舷窗的重要性也随之公布。

- 鲸鱼有很多地方都像鳄鱼 曾经也有鳄鱼很像鲸鱼

很多人可能好奇过,既然都说鳄鱼非常完美,历经2亿多年,它们的特征都没有发生太大改变,那有没有动物模仿鳄鱼呢?其实,从古至今,齿鲸和鳄鱼都是相互趋同的存在,鳄鱼一有机会就会变得“鲸里鲸气”的,鲸鱼或海豚一有机会也会变得“鳄里鳄气”的。

- 南极唯一本土昆虫南极蠓体内首次发现微塑料

最新研究显示,即便是地球上最偏远的南极大陆,其土壤生态系统也难逃人类塑料污染的影响,科学家已经在南极唯一的本土昆虫体内发现了微塑料颗粒。 这一发现由肯塔基大学马丁-加顿农业、食品与环境学院牵头的国际团队作出,并发表在期刊《Science of The Total Environment》上,这是科研人员首次系统评估微塑料对南极昆虫的影响,并在野外采集个体体内直接确认塑料颗粒的存在。

- 科学家从粪便中提取DNA 拯救地球上最稀有的有袋动物

一项最新研究显示,通过分析动物粪便中的环境DNA,科学家正在为拯救全球最稀有的有袋动物之一——吉尔伯特袋貂(Gilbert’s potoroo)提供关键线索。 吉尔伯特袋貂仅分布于澳大利亚西部,野外种群数量估计不足150只,已被列为极危物种,其生存形势十分严峻。

- 神舟二十号飞船成功返回地球 外观总体正常 舱内物品良好

据中国载人航天工程办公室消息,今天9时34分,神舟二十号飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。经现场检查确认,神舟二十号飞船返回舱外观总体正常,舱内下行物品状态良好,神舟二十号飞船返回任务取得圆满成功。

- 美俄将讨论国际空间站脱轨问题:未来中国天宫或成唯一空间站

目前太空中有2个空间站,中国自己建造的天宫空间站,还有美俄主导的国际空间站,但后者预定在2030年前脱轨。最新消息称,俄罗斯航天集团总经理德米特里·巴卡诺夫表示,俄罗斯航天集团将在一年内与美国航空航天局(NASA)进一步讨论国际空间站脱轨时间。

- 世界最古老涂毒箭头现身 六万年前石器时代人类已掌握运用植物毒性

一项最新研究显示,南非出土的距今约六万年的石器时代箭头上检测出了植物毒素残留,这是迄今发现的最早“涂毒箭”直接证据,表明早期现代人类在极早期便已掌握复杂的植物利用知识和高效狩猎技术。

- 美国重返月球第二步:SLS火箭不晚于4月发射 4名宇航员绕月10天

美国NASA航天局已经明确表态将于美国总统任期内实现重放月球,阿耳忒弥斯计划很快要开始第二步计划,4月底之前实现载人绕月。根据美国航空航天局(NASA)的消息,本周六将把一枚造价高昂的火箭运往佛州肯尼迪航天中心的发射台。

- 谷神星二号火箭首飞失利 星河动力航天道歉

今天12时08分,谷神星二号民营商业运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空,火箭飞行异常,首次飞行试验任务失利。具体原因正在进一步分析排查。星河动力航天官方发文道歉:

- 研究称极端热浪正冲击蜜蜂蜂群“空调系统” 或加剧授粉危机

一项最新研究显示,随着极端夏季热浪愈发频繁和持久,蜜蜂原本精细的蜂巢温度调节能力正被不断“推到极限”,导致蜂群数量明显下滑,并对其提供的授粉服务构成威胁。 相关成果发表在《Ecological and Evolutionary Physiology》上,研究指出,当高温持续、最高气温多次突破40摄氏度时,蜂巢内部的降温机制会被严重扰乱,蜂群种群规模随之锐减。

- 新发现的海洋现象会周期性地让近海海底陷入“黑夜”

一项最新研究揭示,一种此前未被系统定义的海洋现象正周期性让近海海底陷入“黑夜”,持续时间从数日直至数周甚至数月,对依赖阳光的海洋生态系统构成严重威胁。研究团队将这种由光照骤减引发的极端事件命名为“海洋暗波(marine darkwave)”,并首次提出一套用于识别和量化这类水下“停电”的评估框架。

- 为什么洗完的袜子总是会变硬?

新买的棉袜,还没穿几次就失去了最初的柔软,摸起来硬邦邦的。在晾干之后,它们甚至可以一直保持僵硬的状态,搭起一座“袜子桥”。问题来了,好端端的袜子,洗完很干净,为什么还是会变硬呢?其实,不光是屏幕前的你,不少网友都曾在社交平台上分享过这个困惑。

- 中国攻克半导体材料世界难题 性能跃升40%

在芯片制造中,不同材料层间的“岛状”连接结构长期阻碍热量传递,成为器件性能提升的关键瓶颈。近日,西安电子科技大学郝跃院士、张进成教授团队通过创新技术,成功将粗糙的“岛状”界面转变为原子级平整的“薄膜”,使芯片散热效率和器件性能获得突破性提升。

- 实践三十二号卫星发射失利 正在排查原因

据央视新闻报道,今天00时55分,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭发射实践三十二号卫星,火箭飞行异常,发射任务失利。具体原因正在进一步分析排查。

- 河流三角洲下沉使数百万人面临洪水风险

世界上在经济和环境方面最重要的河流三角洲正在下沉,使数百万人面临洪水威胁。根据一项卫星数据分析,在大多数情况下,河流三角洲下沉对当地社区构成的威胁比海平面上升更为严重。1月14日,相关论文发表于《自然》。全球多达5亿人生活在河流三角洲区域,其中包括地球上一些最贫困的人口。10个人口超过1000万的特大城市就坐落于这些广阔的低洼地带。

- 罕见“医疗撤离”:NASA提前终止国际空间站远征任务 安全送回4名宇航员

美国航天局(NASA)证实,原定在轨继续执行任务的“Crew-11”乘组因一名成员突发医疗状况,被安排提前结束在国际空间站(ISS)的驻留,并已乘坐SpaceX“龙”飞船安全返回地球。 这一被视为“罕见的医疗撤离”行动,同时展示了商业载人飞行体系在应急情况下的快速响应能力和任务保障水平。

- 神舟二十号乘组首次公开亮相 讲述舷窗破裂处置过程

中国航天员科研训练中心今日在北京航天城举行神舟二十号乘组媒体见面会。指令长陈冬、航天员陈中瑞和王杰在完成“换乘”神舟二十一号飞船返回地球63天后首次公开亮相,首次披露返回前遭遇的惊险一幕——例行检查中发现返回舱舷窗出现三角形贯穿裂纹,初步判定为空间碎片撞击所致。

- 马斯克称最多四年内星舰将达到每小时发射一次以上

SpaceX首席执行官埃隆·马斯克周四在社交平台上回应网友时表示,其星舰飞船的发射频率在三年内可能超过每小时一次。一位网友发帖称:“在星舰飞船第一次飞行之后的 1000 天里,SpaceX 共进行了 385 次发射,其中包括另外 10 次星舰飞船的发射。按照这样的速度,用不了多久 SpaceX 就会达到每天进行一次发射的水平了。”

- 专家警示:Ozempic 和 Wegovy 等减重药或埋下营养隐患

在新一代减重药物迅速走入大众视野的同时,科研人员发出警告:这些药物带来的改变远不止食欲下降和体重减轻,如果缺乏配套的营养指导,可能在不知不觉间重塑人们的饮食结构和身体成分,对长期健康构成威胁。最新研究显示,使用此类药物的人群在减重的同时,往往没有得到足够的饮食支持,长期可能出现营养素缺乏和肌肉流失等问题。

- 科学家发现天王星与海王星内部存在全新“富镁水”形态

近日,一项发表于科学界的重磅研究揭示了冰巨行星内部令人震惊的微观世界。来自韩国延世大学及美国亚利桑那州立大学等机构的联合科研团队发现,在天王星和海王星极端的深层环境中,水并非以我们熟知的冰或液体形态存在,而是通过与岩石核心的剧烈相互作用,演变成了一种前所未见的、富含镁的新型原子物质。这一发现彻底挑战了天文学界长期以来关于冰巨星内部结构的传统模型。

- 生命能在火星上生存吗?酵母给出了一个令人惊讶的答案

一项结合生物学与行星科学的最新研究显示,普通酵母在模拟火星的强烈冲击和化学极端条件下,展现出出人意料的生存能力,为火星乃至其他行星上生命潜在存在方式提供了全新线索。 研究团队发现,细胞中的“核糖核蛋白凝聚体”(ribonucleoprotein condensates)在保护遗传物质、帮助细胞度过极端压力方面发挥了关键作用。

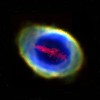

- 环状星云中发现巨大“铁条”结构 或为被毁行星残骸之谜

一项最新研究显示,在著名的环状星云内部隐藏着一条由电离铁组成的狭长“铁条”,这一前所未见的结构可能是被垂死恒星摧毁的行星残余,为行星与恒星晚期演化关系提供了全新线索。相关成果近日发表于《皇家天文学会月刊》,由伦敦大学学院(UCL)和卡迪夫大学牵头的国际天文学家团队完成。

- 央视揭秘首次航天员洞穴训练 在狭小洞道爬行 充满压迫感、紧张感

据央视新闻报道,我国首次组织的航天员洞穴训练近日在重庆武隆区圆满结束。28名航天员分组在一个平均温度仅8摄氏度、湿度高达99%的天然洞穴中,完成了为期6天5夜的极限驻留训练。

- 中国天眼FAST将升级成宇宙超级探针 周边将布局数十台中等口径天线

据央视新闻报道,为进一步巩固我国在中低频射电天文领域的领先地位,应对国际竞争,被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜(FAST)正在规划一项重大升级。根据方案,项目计划在FAST周边建设数十台中等口径天线,共同构成一个以FAST为核心的巨型综合孔径阵列。

- 首个月球酒店开放预订 计划2032年开业

人类首个月球酒店现已开放预订!入住五晚预计耗资超1000万美元,首批最多接待4名客人。这一大胆计划由22岁的华人青年Skyler Chan创立的GRU Space公司推出。该公司宣布,其充气式月球酒店瞄准2032年开业,目前已开放申请,定金介于25万至100万美元之间。

- 新研究发出警告:月球着陆器尾气甲烷或污染生命起源线索

一项最新研究指出,未来月球着陆任务在点火和着陆过程中释放的甲烷尾气,可能在极短时间内扩散至月球两极最寒冷、也是科学价值最高的永久阴影区,从而“污染”那里保存了数十亿年之久、与地球生命起源相关的化学线索。模型显示,甲烷分子从一极跃迁到另一极用时不到两个“朔望月”,且最终约有一半会沉积在两极冷陷区内,直接与被视为“原初化学档案馆”的古老冰层相混杂。

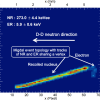

- GE与洛马联合演示旋转爆震冲压发动机 欲弥合高超声速效率鸿沟

通用电气航空(GE Aerospace)与洛克希德·马丁公司近日宣布,双方已成功联合演示一种新型液体燃料旋转爆震冲压发动机(RDRJ),试图通过这一全新推进系统与战术进气道设计,弥补当前高超声速飞行在效率上的“缺口”,推动高超声速武器向更高效、更可量产方向发展。

- 中国科学家证实87年前量子力学预言 首次直接观测到米格达尔效应

据央视新闻报道,日前,中国科学院大学科研团队与多所高校联合,首次直接观测到量子力学预言的米格达尔(Migdal)效应。这一发现为轻暗物质探测突破阈值瓶颈提供了关键支撑,相关成果已在国际学术期刊《自然》发表。

- 苏格兰悄然崛起为欧洲先进航天生态新高地

在苏格兰格拉斯哥分布的多家工坊内,工程师们正组装一种名为 CubeSat 的立方体小卫星,这种体积紧凑、模块化的航天器,让苏格兰最大城市跃升为欧洲最重要的小型卫星制造中心之一,进而推动当地迅速形成完整的航天产业链。

- 美国拟于2月实施载人绕月飞行任务 为人类重返月球做准备

美国航天局近日宣布,计划于不早于2月6日实施“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务。这将是美国新一代登月火箭“太空发射系统”和“猎户座”飞船首次执行载人飞行。

- 一次性筷子都是用二氧化硫漂白的?

不知道大家有没有在网上看到这样的新闻,说是商家会用二氧化硫对坚果(特别是开心果),干货(比如粉丝、银耳等)进行漂白,有些坚果干货还会被检测出二氧化硫超标。

- 南极冰盖下“粉色巨岩”现身 隐藏百公里花岗岩构造重塑冰流认知

英国南极调查局近日公布一项最新研究:散落在西南极哈德逊山脉暗色火山山峰上的几块醒目的粉红色花岗岩巨砾,指向了隐藏在松岛冰川之下的一整块巨大花岗岩岩体,这一发现正在改写科学界对南极冰盖演化和冰流行为的理解。 研究表明,这一埋藏构造横向延伸接近100公里、厚度约7公里,其体量大致相当于英国威尔士面积的一半。

- 火星“搅局”地球冰河期?新研究揭示其中的引力效应

一项最新研究提出,一个远在数千万公里之外的“邻居”——火星,可能在地球反复陷入冰河期的历史中扮演了关键角色。美国加州大学河滨分校(UC Riverside)天文学家斯蒂芬·凯恩(Stephen Kane)通过计算机模拟发现,火星的引力扰动会在极长时间尺度上改变地球轨道,从而放大冰期与间冰期之间的剧烈气候摆动。

- 研究称手机App可将成功率提高至仅靠意志力戒烟的三倍

一项最新荟萃分析显示,借助智能手机戒烟应用程序,吸烟者在至少坚持六个月不吸烟方面的成功率,约为完全依赖意志力或仅接受最小支持的三倍。 研究还发现,当这些应用与尼古丁替代药物或行为咨询等传统戒烟干预结合使用时,效果尤为显著,每一千名尝试戒烟者中可额外多出近两百名成功戒烟者。

- 哈勃望远镜服役超35年 最早可能在2029年坠毁

据Gizmodo报道,哈勃太空望远镜自1990年4月升空以来,已成为人类观测宇宙的经典窗口,捕获了无数星系与黑洞的震撼影像。然而,这位功勋卓著的“太空老将”正面临严峻的生存危机——其轨道高度持续下降,若不进行干预,最早可能在2029年坠入大气层并解体。

- 中国科学家发布全球首款月球计时软件 破解月球计时难题

近年来,随着月球探索受到世界各国的重视,如何定义月球标准时间成为科学界关注的新问题。据香港《南华早报》1月12日报道,中国科学院紫金山天文台上个月正式发布了全球首款“月球计时软件”,实现了月球与地球时间的精确转换。

- 斯坦福科学家开发可按需改变颜色、纹理与形状的纳米光子材料

斯坦福大学研究团队近日在一次意外发现的基础上,开发出一种全新的纳米光子聚合物“超表面”材料,能够在外界刺激下改变自身的颜色和表面纹理,并在需要时恢复原状,被认为有望用于仿生“人工皮肤”、可感知环境的机器人以及先进伪装等前沿应用。

- 国际空间站揭示噬菌体在太空环境中的奇异进化路径

在近乎失重的微重力环境中,专门感染细菌的病毒依然能够正常“开战”,但这场病毒与细菌之间的较量在太空中呈现出与地球截然不同的进化轨迹。 一项在国际空间站上开展的新实验显示,感染大肠杆菌的噬菌体在轨道环境中依旧可以成功完成感染过程,但病毒与宿主之间的互动方式发生了明显改变,这为未来改进地球上的病毒疗法提供了重要线索。 相关研究由美国威斯康星大学麦迪逊分校的Phil Huss团队主导,并于1月13日发表在开放获取期刊PLOS Biology上。

- 韩国科学家研发出一种医用喷雾粉 可瞬间封闭危及生命的伤口

韩国科学技术院(KAIST)研究团队近日宣布,成功开发出一种新型喷洒式粉末止血材料,只需将其喷洒在创口上,约一秒内即可形成牢固水凝胶屏障,几乎瞬间封堵严重出血伤口,被认为有望显著提高战场和各类突发事故中的抢救成功率。 研究团队中包括一名现役陆军少校,这一背景也使这项技术从设计初期就紧扣实战需求。

- 研究发现蜥蜴“重造”皮下骨甲 多次独立进化颠覆百年假说

澳大利亚研究团队最新重建的爬行动物演化谱系显示,蜥蜴皮肤中如同“锁子甲”的骨质小板——皮内成骨(osteoderms),并非传统观点所说的古老遗存,而是在多个谱系中于漫长演化史上反复、独立产生甚至“卷土重来”,这一结果颠覆了生物学界延续一个多世纪的共识。

- 世界最大直径竖井掘进机“启明号”始发

据“国资小新”发文,在郑和万里远航的起锚地江苏太仓,我国自主研制的世界最大直径竖井掘进机“启明号”正式始发,投入崇太长江隧道2号竖井建设。

- 中国完成首次太空脑机接口实验 应用于航天员功能状态与情绪检测

据“脑机交互与人机共融海河实验室”公众号发文,天津大学脑机交互与人机共融海河实验室团队在无创脑机接口领域持续深耕,全面推进科技创新与产业化。目前,团队已完成从高性能器件、芯片、算法、平台到系统集成与关键应用的全链条布局。在临床应用方面,天津大学自主研发的“神工”系列脑机交互创新医疗器械已形成全谱系产品,逐步覆盖脑卒中康复、脊髓损伤运动辅助、抑郁诊疗及听觉障碍诊疗等多种临床场景。

- 美国初创公司宣布开发“月球酒店” 住客先交至少25万美元定金

当地时间本月12日,美国初创公司银河资源利用(GRU Space)正式宣布启动月球酒店开发计划,并同步开放预订通道。定金在25万-100万美元(约合174.7万- 698.8万人民币)之间,用于预留入住名额。

- 印度王牌火箭PSLV两连败 多国16颗卫星变成“海底捞”

1月12日,印度进行了2026年度第一次航天发射,结果不幸失败,16颗卫星载荷全灭。执行本次任务的是印度王牌火箭“极地卫星运载火箭”(PSLV),这也是它连续第二次发射失败。

- LHAASO 发现首个超高能伽马射线准周期震荡源

2026年1月12日,天文学家通过大型高海拔宇宙线观测站(LHAASO)成功发现了来自伽马射线双星系统LS I +61° 303的超高能(UHE)伽马射线辐射,这是一次重大的突破。这项发现将LS I +61° 303的伽马射线辐射探测范围延伸到超过100TeV的能量区间,同时首次观测到超高能伽马射线准周期震荡现象,开创了该领域的新篇章。

- 筹备近20年 NASA火星样本取回任务告吹

近日,美国国会公布2026财年妥协性支出法案,正式支持白宫终止火星样本取回任务(MSR)。意味着这项筹备近20年、预计耗资70-110亿美元、原计划2033-2040年返回样本的宏伟计划,且在毅力号已采集50+份火星样本的情况下戛然而止。

- 印度2026年首发卫星发射任务失败 火箭轨道出现显著偏差

印度空间研究组织(ISRO)今日确认,当地时间1月12日执行的PSLV-C62极地卫星运载火箭发射任务失败。火箭在升空后出现显著轨道偏差,未能将所搭载卫星送入预定轨道。

- 化学博主LabCoatz宣称破解可口可乐百年秘方

近日,一位专注于化学实验的油管博主LabCoatz宣称,经过长达一年的研究,他可能已无限逼近全球最著名商业机密之一——可口可乐的原始配方。在一段发布不到17小时即获得超过71.5万次观看的视频中,LabCoatz详细展示了其通过现代化学分析手段“逆向工程”可口可乐配方的全过程。他与另外两位科学博主合作,对可乐样品进行了详尽的质谱分析,试图获得其“化学指纹”。

- 脉冲星PSR J0332+5434的闪烁揭示了宇宙空间的隐藏纹理

天文学家通过对一颗脉冲星长达近一年的持续观测,发现宇宙空间会悄然弯曲并延迟来自深空的无线电信号,从而揭示出星际空间中看不见的精细结构。这项研究由美国 SETI 研究所牵头,利用艾伦望远镜阵列对脉冲星 PSR J0332+5434(又称 B0329+54)进行了约 10 个月的密集监测,观测频段覆盖 900 至 1956 MHz,无线电脉冲在传播过程中呈现出类似“闪烁”的衍射和干涉图样,这一现象被称为“闪烁”(scintillation)。

kasim

frankh

小夫子

玩血

cyk553312

魏魏

牛天王

Yeb123

jimmyfluore

Cloud_Atlas

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士