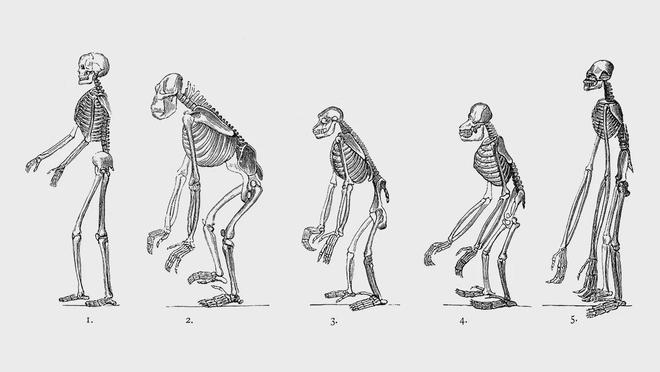

第一个基因变化让髂骨实现了90度翻转。这个位于骨盆上缘的骨骼,在人类身上呈现出独特的横向生长模式。第二个变化则推迟了软骨骨化的时间。这两者共同作用,造就了人类特有的碗状骨盆——这个支撑着我们上半身的“底座”。

美国哈佛大学的研究团队发现,这两个基因变化,让人类与黑猩猩和小鼠的发育过程有关键差异:人类的骨盆发育不仅方向不同,速度也更慢。这种“慢工出细活”的发育模式,让我们拥有了更适合直立行走的短宽型骨盆。

更妙的是,科学家发现这背后的机制像极了精密的基因调控工程。软骨基因在特定区域激活,实现横向扩展;骨化基因则延迟启动,给骨盆足够的发育时间。这种时空上的精准调控,完美诠释了“四两拨千斤”的进化智慧。

这项发表于《自然》(Nature)的研究还揭示了一个进化悖论:让我们能够直立行走的骨盆结构,同时也让我们更容易患上髋关节疾病。这或许就是进化的代价——用某些方面的脆弱,换取关键能力的突破。

更有意思的是,拓宽的骨盆可能还带来了意外收获:更宽敞的产道为大脑的后续进化创造了条件。或许,正是骨盆的这次改造,为后来的人类智力大爆发埋下了伏笔。