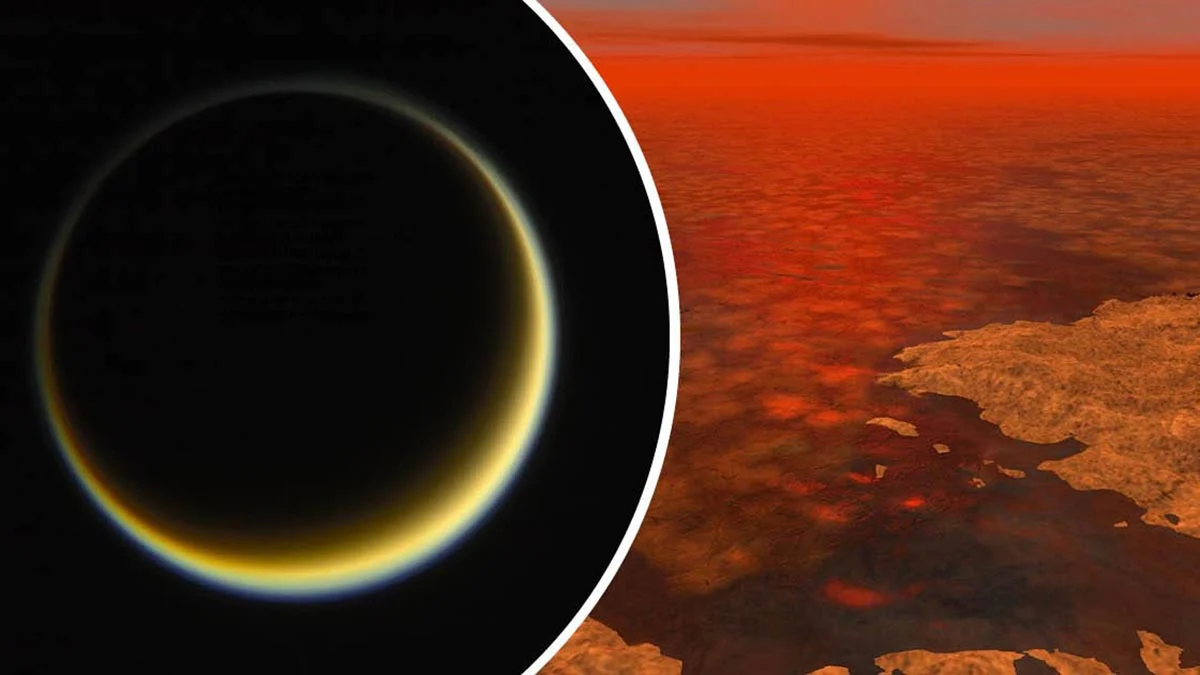

查尔姆斯理工大学化学与化工系副教授Martin Rahm及其团队的研究显示,在土卫六表面和大气中大量存在的甲烷、乙烷和氰化氢,能够在极低温条件下发生相互作用。最令人意外的是,极性分子氰化氢竟可与甲烷或乙烷等非极性分子形成固态晶体。常规化学理论认为,这些物质类似油和水,是无法混合的,但在土卫六极端环境下却出现了意外的结合。

Rahm教授指出:“这一发现有助于我们理解与地球截然不同的巨大卫星上的大尺度现象,也为未来的月球研究铺平了道路。”他还补充,“氰化氢在无生命条件下能参与合成氨基酸和核苷碱基等生命基础构件,因此本研究有助于揭示生命出现前的化学进程,并加深我们对极端环境下分子行为的认识。”

本项研究由查尔姆斯大学与美国国家航空航天局(NASA)喷气推进实验室合作开展。NASA团队在约90开尔文(约-180°C)条件下,将氰化氢与甲烷或乙烷混合,通过激光光谱分析发现,尽管分子主架未发生变化,但在原子层面上出现了新的协同作用。Rahm团队随后利用计算机模拟,测试了数千种固态分子排布方案,证实了氢化物可嵌入氰化氢晶体结构,并形成稳定的新型共晶体。模拟结果与NASA实验光谱观测高度吻合,从而验证了这一发现。

Rahm教授强调,这项成果虽然挑战了“极性与非极性物质不可混合”的化学基本规则,却不需修正教科书,“这只是证明化学边界可以被拓展,显示出通用规则并非在所有极端情况下都适用。”

NASA计划于2028年发射“蜻蜓号”探测器,预计2034年抵达土卫六,对其表面进行更深入的化学和生命前沿研究。Rahm团队也将继续与NASA合作,深入探究氰化氢在土卫六环境中的化学过程。

土卫六不仅拥有地球之外第二个液态湖泊系统,还有近似地球早期的厚大气层和季节循环,甚至可能在地表冰层下隐藏着液态水海洋,为生命的孕育提供了可能。本次共晶体发现,不仅适用于土卫六,也可能帮助科学家理解宇宙其他寒冷环境下的分子演化与生命前化学过程。

编译自/ScitechDaily