没有一句再见,索尼手机就这么悄无声息退出中国市场。2025年11月6日,索尼Xperia官方微信公众号注销,主页显示已停止使用。而在今年8月,索尼手机中国官网域名已停止使用,官网虽然仍保留几款机型的展示页面,但已无法链接至商品详情页。

(图源:索尼中国官网)

尽管索尼Xperia在短短几个月时间就完成了注销品牌官方账号、从官网下架商品、停止更新微博这一系列举措有些突然,但这并不是一个突发事件,而是索尼手机在中国市场长久“水土不服”导致的必然结果。

一场拖了十年的告别

如果要给索尼手机在中国找一个最闪亮的时期,那必然是索尼Xperia仍是索尼爱立信的时代。

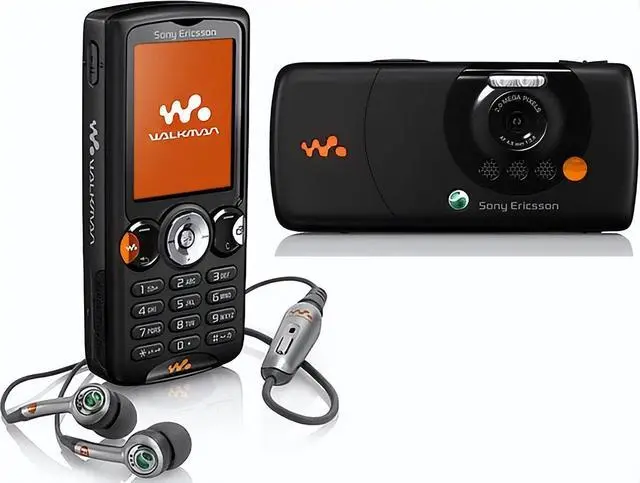

2005至2010年间,在非智能手机时期,索尼爱立信在中国市场可以说是最受年轻消费者欢迎的手机品牌。论拍照,K750i为消费者带来了高像素拍照;论音乐,W800、W995自带Walkman音效。在先进性上,索尼爱立信也打造了800万像素的C905一代影像神机。

(图源:Sony)

进入智能手机时代,索尼Xperia登场。在最开始的几年时间里,索尼手机在中国的表现也算不错,数据显示,索尼在2011年出货量仍能排中国市场前五。索尼在中国发布的Xperia Arc,以独特的透明腰线设计,还是吸引到不少消费者的关注。

随后,索尼Xperia Z系列成为正统旗舰,Z1、Z2、Z3一连四代旗舰,均凭借出色的工业设计、三防特性和索尼独家的影像技术,再次吸引了一批发烧用户。但那时候中国市场已经出现极具竞争力的品牌,华为Ascend P7、vivo X Shot这类主打高端设计、影像的旗舰机已经登场,索尼定价高且没有太突出的亮点,颓势初现。

(图源:Sony)

真正的转折点出现在2016-2018年,中国品牌突飞猛进:华为与徕卡联名达成、OPPO和vivo的旗舰系列找到市场定位、具有划时代意义的小米手机6发布。这时候的索尼,尽管发布了XZ Premium这类堆料感十足的旗舰机,但高昂的售价,类原生的系统体验,完全不适应中国本土市场。

这个时期的索尼Xperia已经开始沦为“小众品牌”。

索尼始终坚持一种“工程师视角”的旗舰标准,例如 Xperia 1系列的4K屏幕、21:9比例、强调专业参数的Cinema Pro与Photo Pro模式、保留独立快门键、坚持轻度定制的近原生系统。这些功能很有个性,也很专业,但手机摄影更注重算法,也就是更简单地拍出一张符合大众审美的照片,索尼显然不懂这个道理。或者说,索尼有自己的坚持。

本土化能力薄弱,其实才是击垮索尼的核心原因。Xperia UI虽然保留原生Android的清爽风格,但代价是与中国主流生态格格不入。NFC交通卡不支持、本地云服务体验弱、权限系统不符合国产应用需求、微信视频拍摄优化不到位、支付与生活服务功能缺失。虽然索尼曾尝试与魅族建立深度合作,后者负责系统中应用和互联的改进与优化,但也仅仅只是改变其中一小部分体验。

(图源:Sony)

换句话说,这样一台定价近万元,且本地服务几乎丧失、影像能力不出众、性能也并非卓越的手机,你会愿意掏钱支持吗?

这一切直接反映在市场表现上:中国信息通信研究院(CAICT)的数据中,索尼手机近五年在中国的份额几乎低到无法单独列出;IDC的2023年全年报告也显示,索尼在中国智能手机市场的份额不足0.1%。

假如索尼选择在十年前就放弃挣扎,或许这场告别仪式会更体面一些。

“One索尼”战略生效,手机却未能受益

历史上很多品牌的消亡原因总被归结为没有及时发现问题,但索尼手机业务却恰恰相反。早在2012年,时任索尼集团总裁的平井一夫就察觉到索尼集团拥有音乐、游戏、电影、半导体、硬件等等海量业务,但却各自为营,没有整合资源能力的问题,随即提出“One Sony”战略,意在打通各业务的优势,为集团取得更大的胜利。

在此战略下,手机业务理应是最大的受益者。2013年,索尼推出了第一款One Sony战略的手机Xperia Z1。它集合了影像业务提供的G镜头、电视业务提供的TRILUMINOS特丽魅彩移动显示技术以及X-Reality迅锐图像处理引擎移动版、半导体部门提供最强的CIS 索尼IMX220。但最终并未获得成功。

不仅仅是在中国市场不受认可,One Sony战略部署后的Xperia在全球市场,甚至是日本老家也节节败退。

(图源:Sony-WordPress)

在日本市场,索尼手机曾一度占据两位数份额,但近年来被iPhone全面压制;在欧洲市场,其份额也长期低于2%;在北美,索尼手机几乎被边缘化。与其说索尼手机是在“选择小众市场”,不如说它逐渐被主流市场淘汰,只是在用有限的专业用户维系口碑。

更关键的是,在当今智能手机竞争进入“AI Phone”时代后,索尼的优势进一步缩小。国产旗舰已经在系统层面引入大模型,用语义理解、智能场景识别、端侧AI计算来优化拍照、整理内容、增强搜索体验,而索尼至今没有明确规划这部分能力。

或许很多朋友也会好奇,同样在中国大陆暂未部署AI,为何苹果却能一路高歌?

苹果在中国成功,也不完全是因为“品牌光环”,而是因为生态的完整性。iOS的体验稳定、一致性强、性能释放优秀,从应用质量到隐私机制都有极强的壁垒,更重要的是它在中国做了大量本土化投入,地图单独开发中国版本、云服务与本地运营商合作、支付体系深度整合、售后网络覆盖一二线城市、直营店提供极高服务标准。而这些,都是索尼手机在中国市场缺少的。

归根结底,索尼手机在中国最核心的问题依然是软件/系统的问题。正如前面所提到,One Sony战略的确给手机业务提供了海量资源,但这些资源其实是没有包含太多软件支持的。即便是到了索尼近期发布的Xperia I VII,各部门在软件上的支持,也只是提供了专业录影、专业拍照的软件,并非涉及系统体验的优化。

(图源:Sony)

这其实也能解释为何近几年中国手机品牌的发布会总要为系统体验这部分留足空间,因为在硬件趋同的情况下,谁更流畅、谁提供更多便捷服务、谁能将系统级AI做得更好,谁就能拿下更大的市场份额。索尼手机在中国几乎没有系统体验可言,这就是业务败走的原因之一。

距离索尼手机彻底消失还有多久?

索尼手机退出中国,那么它会彻底退出全球手机市场吗?就像LG一样。

根据Counterpoint的统计,近五年Xperia全球市场份额都徘徊在0.2%–0.3%,在多数国家甚至无法进入前十。

这说明,对于索尼而言,手机早已不是需要盈利的业务,更像是一个技术窗口。这就不得不提到,索尼的移动图像传感器,正在制霸手机领域了。索尼在全世界影像传感器市场占据50%以上份额,手机端的CMOS研发速度极快,需要一个能随时部署新技术的产品平台,而Xperia正好承担这个角色。像1英寸大底、可变焦潜望镜、实时眼控对焦等技术,往往都是先在Xperia上试水。

(图源:Sony)

不过,近两年来,索尼移动图像业务与vivo、OPPO、小米等中国品牌的合作似乎更加紧密一些,LYT900、LYT818、LYT828等传感器都交由中国品牌首发。这也不免让人为索尼Xperia的存亡捏一把汗。一旦索尼影像部门不再需要手机作为验证平台,Xperia就可能成为下一个LG。

至于索尼是否会考虑放弃在全球的手机业务,可能还需要交给时间来验证。