不客气地说,任天堂的新机Switch 2,是自Xbox One发布以来,最饱受争议的一款游戏主机。在如今的互联网上,你轻易就能找到各式有关Switch 2的,真真假假的流言。什么“落后五年的制程”“480P的摄像头”“首发游戏4399”“机能对标1050Ti”……即使经过了多轮的考证与辟谣,情况也没有发生多少改变。毕竟,主机还没发售,机子没拿到手里,要怎么吹都是厂商和所谓的“塞钱媒体”说了算——是骡子是马,还得牵出来遛遛。

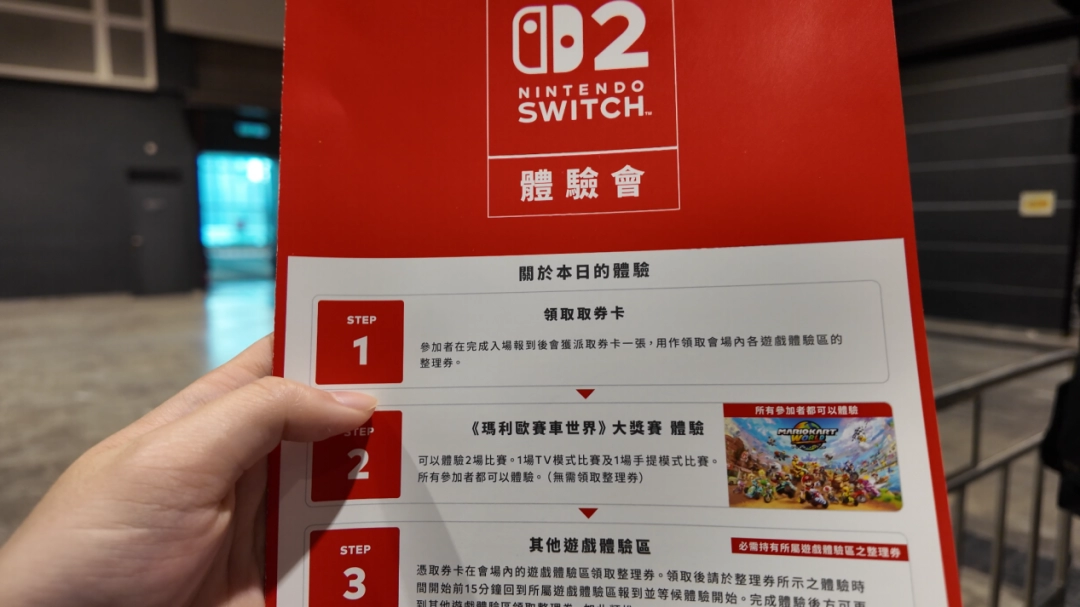

或许是洞悉了这一点,任天堂在距离主机发售还有不到两个月的黄金宣发期,适时举办了和初代Switch发售前类似的“Nintendo Switch 2体验会”。只是这次,任天堂把试玩会开到了中国玩家的家门口。这场于香港会议展览中心举办的发布会,不论是规模还是游戏阵容,都与其他地区举办的体验会完全对标——得益于此,我们也得到了一个抢先上手把玩Switch 2实机,试玩小部分Switch 2游戏的机会。

没错,是小部分游戏——由于媒体试玩资格的实际体验内容与普通玩家试玩资格并无任何差别,我们也只能在有限的一个小时自由试玩时间内,凭“整理券”排队入场,体验两款左右的Switch 2新游。因此,本期的游戏相关内容仅涉及《马力欧卡丁车世界》与《密特罗德究极4 穿越未知》,敬请见谅。

那么,让我们进入正题——首先,让我们聊聊Switch 2的“外在”,也就是手感、屏幕、外观之类,受主观因素影响较大的部分。

外观与手感

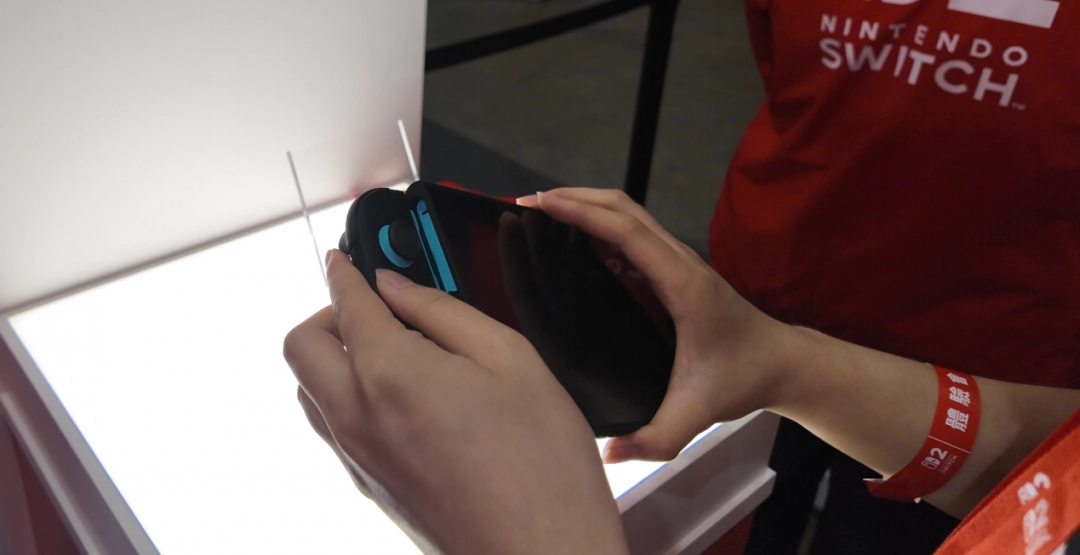

在摸到Switch 2实机后,我的第一感受是“扎实”。

这种“扎实”不仅来源于本机相较前代扩大了约30%的面积与100余克的重量,也是基于与此前任天堂出品,包括初代Switch在内的掌机与主机相对比而得出的结论——实际上,我对任天堂系游戏机的外观与手感始终颇有微词,除了2005年出品,使用的金属外壳的Game Boy MICRO外,其非限定版产品始终带有较强的“塑料感”,所带来的握持手感也难言优异。

而在Switch 2上,这个伴随任系机器已久的痛点,得到了显著改善——Switch 2的外壳整体采用了哑光处理的亲肤材质,这种材质在握持时能带来适当的摩擦力,使本机在尺寸扩大约30%,增重100余克的情况下,握持体验反而舒适了不少。同时,更为简洁的黑色哑光涂装,Joy-Con 2更为精细的按键与摇杆做工,背面U型支架恰到好处的阻尼感,都让“高级感”一词难得地出现在了一款任系掌机身上(当然,价格也是高级感的来源之一)。

顺带一提,Switch 2的Pro手柄也采用了与本体类似的亲肤设计,手感相较初代进步不少,还新增了背键。但限于篇幅,就不进行展开了。

对此前玩家普遍较为担心的Joy-Con 2连接方式,也就是“磁吸连接”的部分,任天堂也交出了相当令人满意的答卷——相比初代的卡扣式设计,Switch 2的磁吸不论是在合体的便捷性,或是合体后的稳固性上,都更进一步。我试着不按“释放”按钮干拔了几下连接在本体上的Joy-Con 2,结果是纹丝不动。

我不敢说在经过了长时间的使用后,Switch 2的磁吸是否会出现吸力降低之类的问题。但起码现在,这种连接方式所展现出的稳定性,相当令人安心。

值得一提的是,由于Joy-Con 2的体积随着Switch 2本体一同增大,其初代在拆卸后饱受诟病的肩键面积,也得到了扩大——现在,你玩“马趴”的时候不用再勾着手指用指甲盖去“戳”肩键了,对喜欢派对游戏的玩家们而言,这无疑是一桩喜讯。

总体而言,Switch 2在整体形态没有大改的情况下,做到了“一步一脚印”式的扎实进步,这种进步或许是保守的,却也是对初代Switch本就优秀设计的又一次优秀迭代。可惜的是,基础款Switch 2仍然采用了LCD显示屏,尽管显示效果可圈可点,但没能用上OLED确实是个不小的遗憾——好吧,起码我们知道Switch 2的半代升级会怎么出了。

不过,以上这些只是Switch 2作为“工业品”的素质。但众所周知,一款游戏机真正的吸引力,还是来自其搭载的游戏——此事在3DS干翻PSV,Wii销量超越一亿等故事中,亦有记载。

护航游戏

在有限的时长中,我选择了将大部分时间放在Switch 2护航作品《马力欧卡丁车世界》上,尽可能地完整体验包括大奖赛、生存赛与开放世界的全部模式。而剩余时间内,我选择体验了能够展现Joy-Con 2手柄新特性“鼠标模式”的《密特罗德究极4 穿越未知》。

先说结论——以我个人在试玩结束后的感受来看,《马力欧卡丁车世界》完全对得起它“护航大作”的身份,而《密特罗德究极4 穿越未知》本身的素质也相当过硬,只是“鼠标模式”未必适配所有的游玩场景。

《马力欧卡丁车世界》

在看到《马力欧卡丁车世界》之前,我一直都觉得“马车”这个系列,其实有点做到头了。毕竟,这部作品真正意义上的“前作”,已经可以追溯到十一年前的Wii U时期,多达96条的赛道外加海陆空全制霸的赛车玩法,让人实在想不到这个系列该怎么创新。

《马力欧卡丁车世界》给出的答案是“堆料”,全方位的堆料。

这其中最显而易见的,是本作的游戏模式从“固定赛道”转向了“开放世界”,但这种模式上的转变,却与传统开放世界赛车有着极大的不同。

传统开放世界赛车,例如“极限竞速:地平线”系列,整体思路类似于现实中的“自然保护区”——他们惯用的手法,是以实景扫描等手段“跑马圈地”,再于其中划定适合竞速的线路当作比赛场地,这种做法的优势在于能将地图做得相当之大,且潜在的赛道路线选择极多,但也存在赛道同质化、趣味元素有限、高度依赖“场外要素”(例如刷车,收集品等清单项)达成玩法循环的弊端。

相比之下,《马力欧卡丁车世界》的开放世界,则更像是一个巨型“马车”主题公园。本作设计了超过二十个特色鲜明的“主题景区”,每个“景区”都有各自的特色设计——“鬼屋区”的道路上会刷出害羞幽灵,“海盗区”充斥着连发的炮弹刺客,“雪山区”则被陡峭的滑雪坡道所填满,这保证了每一个区域的体验独一无二。而本作以拉力赛为主的“赛道设计”,则能将这些景区以合理的线路串联起来,让玩家能在一次比赛中尽可能多地体验多种赛道元素的刺激。

与此同时,本作新增的赛道元素“滑轨”与“滑墙”,则承担起了一部分传统开放世界中“收集项”的作用。

本作中,当玩家的赛车以特定的方式“跳跃”到“滑轨”上时,赛车将获得相当可观的加速,效果还可以与加速蘑菇相叠加。本作的各个场景中充满了类似的滑轨,但在玩家在初见时却往往找不到合适的方法,让自己的车“落轨”。

由此,在开放世界地图中探索“落轨方法”,便成了玩家们精进自身水平,提高圈速的重要途径——相比传统的“硬清单”,这种在本身玩法素质过硬情况下的“软清单”,或许能给玩家带来更充足的探索动力。

除了转向开放世界的地图设计,本作的另一大“堆料”之处,则是同屏竞赛人数的倍增。得益于Switch 2的机能提升,本作的最大在线人数来到了24人之多,而人数增多带来的最大变化,就是比赛的“热闹”程度上升了不止一个档次——想象一下,“马车8”本就密集的龟壳狙击、火焰花弹幕、炮弹刺客和无敌星泥头车再翻个倍,《马力欧卡丁车世界》的比赛就是这么一幅地狱绘图。

可令我惊讶的是,尽管乱飞的道具的数量直线上升,本作的游玩体验却没有因此而变得过分混沌——首先,以红龟壳为首的各个“打击道具”,都受到了一定程度的削弱,被打击的车辆不会完全失去速度,玩家甚至能用加速蘑菇等道具快速取消受击态势,重新回到满速;同时,本作的“尾流效应”得到了极大增强,即便没有道具,落后的玩家也能通过更优的线路选择,重新夺回位置;再加之滑轨、滑墙、连续空中特技等新要素的加入,以及整体更长容错更高的赛道,使得高水平玩家的体验,不至于随着人数的增多而落入混沌的无底洞,轻度玩家也能在整体更为热闹的氛围下,找到充足的乐子。

如果还嫌玩法不够,本作还加入了类“大逃杀”的“生存赛模式”。这个模式会将赛段划分为6段,每个赛段淘汰四名选手,最终剩下四名选手角逐冠军。在前期,巨量道具带来的混乱与密集的车阵会让场面变幻莫测,前一秒还位居头名的玩家也可能遭遇接连打击掉落队尾,而到了后期,人数的逐渐衰减则会让比赛逐渐向着“严肃”的方向发展,尤其是到了最后四人角逐时,由于名次较高,几乎没有人能拿到炮弹、金蘑菇、蓝龟壳、闪电等“一波定生死”的道具,驾驶技术会成为决定比赛胜负的关键要素——对患有“冲线前蓝龟壳PTSD”的玩家而言,绝对是个福音。

对了,在上述的全部模式中,不论是主机模式还是掌机模式,分屏对战或24人线上联机,《马力欧卡丁车世界》都保持了全程60帧以上的流畅运行,而游戏的画面效果也称得上赏心悦目。

总之,《马力欧卡丁车世界》当前的整体表现相当过硬,作为Switch 2的护航作品,我丝毫不会怀疑,它将延续《马力欧卡丁车8 豪华版》的销量奇迹,这款游戏也会成为Switch 2最值得体验的首发游戏。

《密特罗德究极4 穿越未知》

作为一款同时登陆初代Switch和Switch 2的“跨平台”游戏,我对《密特罗德究极4 穿越未知》的期待,主要放在两个方面——其一,是新机性能对这款跨平台游戏的视觉表现力加持;其二,则是Joy-Con 2手柄带来的“鼠标模式”,是否能为FPS等游戏类型,带来立竿见影的手感优化。

可以说,Switch 2完美满足了我的第一个期待:主机模式下,4K60帧与1080P120帧的《密特罗德究极4 穿越未知》,看起来相当不错——相比3月27日Switch直面会上放出的画面,Switch 2版本在分辨率、光影效果、远景质量、贴图精细度等诸多方面,都实现了对原版的降维打击。在优秀美术设计的支持下,Switch 2版《密特罗德究极4 穿越未知》的视觉效果,做到了“不输当代主流大型游戏”。

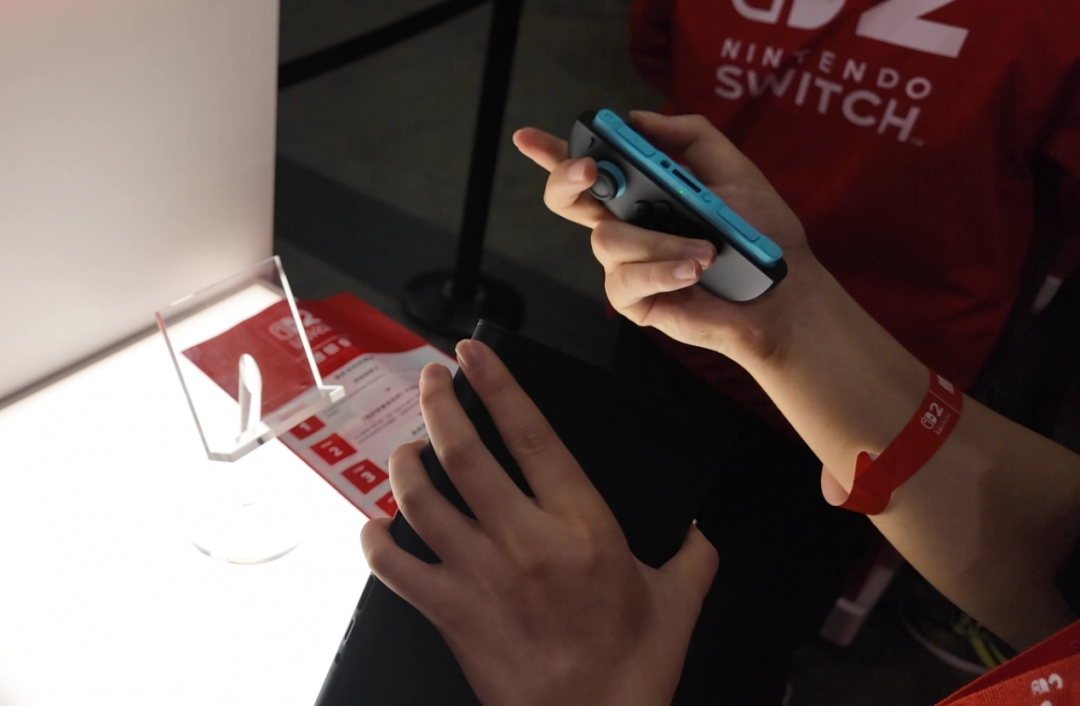

然而,在“鼠标模式”的方面,本作的体验却称得上“见仁见智”。

首先,不可否认的是,鼠标模式相比手柄模式而言,确实更契合FPS游戏“精确瞄准”的思路,在Boss战等需求准度的环境下,它能打出的操作上限是更高的。但有一个关键的问题在于,对PC玩家而言,“鼠标”从来不是孤立存在的个体——它始终会与“键盘”相结合,在鼠标承担射击与瞄准功能的同时,键盘上的Shift、Ctrl、V、Tab等诸多左手方便触及的按键,会承担诸多的功能,让右手能专心于瞄准任务。

而《密特罗德究极4 穿越未知》的问题就在于此,由于手柄操作的底层逻辑,玩家负责移动的左手无法承担太多的任务——大拇指被用于移动,中指、无名指、小指被用于握持的情况下,只有食指能被用于操作两个肩键。因此,“变球”“切换面罩”等功能,还是会不可避免地被分配到了位于右手侧边的ABXY键区。

也就是说,玩家还是没法做到完全专注于“右手瞄准”。在手腕操作的同时,手指也闲不下来——这种注意力上的分散,使玩家的体验终究无法与真正的鼠标相提并论。

再加上,Joy-Con 2并不是真正的“鼠标”。即便它没有强求一定“正面贴地操作”,但在人体工学的角度上,它还是不适合长时间握持,肩键的微妙阻尼感,也会让按键手的负担增大——玩得久了,“鼠标模式”确实会比传统的“手柄模式”累得多。

不过归根结底,“鼠标模式”也只是一种可选的操作模式,我个人的操作感受不能代表整体,《密特罗德究极4 穿越未知》也不能代表全部的“鼠标模式游戏”——而且,就算Joy-Con 2的鼠标模式真的不好用,我们还有第三方厂家可以期待呢。多一个选择,总归是好的。

一点遗憾

随着《密特罗德究极4 穿越未知》的试玩结束,本次的“Switch 2香港体验会”也正式告一段落了。实话说,我确实留下了一些遗憾——由于时间的限制,我与同为护航大作的《咚奇刚 蕉力全开》、能够完整展示Switch 2性能上限的《赛博朋克2077》擦肩而过,也没能在Switch 2版的《街头霸王6》里“吃肉”成功。不少游戏都没有提供主机与掌机模式的模式选择,现场嘈杂的环境也让我听不清扬声器里传来的背景音乐……

不过,考虑到Switch 2距离发售仅剩几周,这点遗憾也显得没那么重要了。关于这款主机“是骡子是马”的一切浮言,或许都会在那时尘埃落定吧。

最后,希望大家都能够以合适的价格,购买到心爱的机器。