马…马爷冲击?种种迹象表明,马斯克正在推进一波前所未有的Robotaxi大进展。比如运营范围的扩张速度,大幅突破L4赛道认知界限;再比如,特斯拉的股东正被马斯克拉着重新把资金投入基础大模型领域;以及马斯克欲言又止,一波大的正在来的路上……

难道真的是策划10年之久的“那件事”?

如果说截至目前,特斯拉Robotaxi还只是让L4玩家有些惴惴不安的话,那接下来的冲击有可能是这条赛道史无前例的“生存危机”。

特斯拉Robotaxi更好用了,也更贵了

特斯拉Robotaxi上路不过短短半个月时间,进化速度快得超出所有人预料。

首先是乘坐体验和功能。

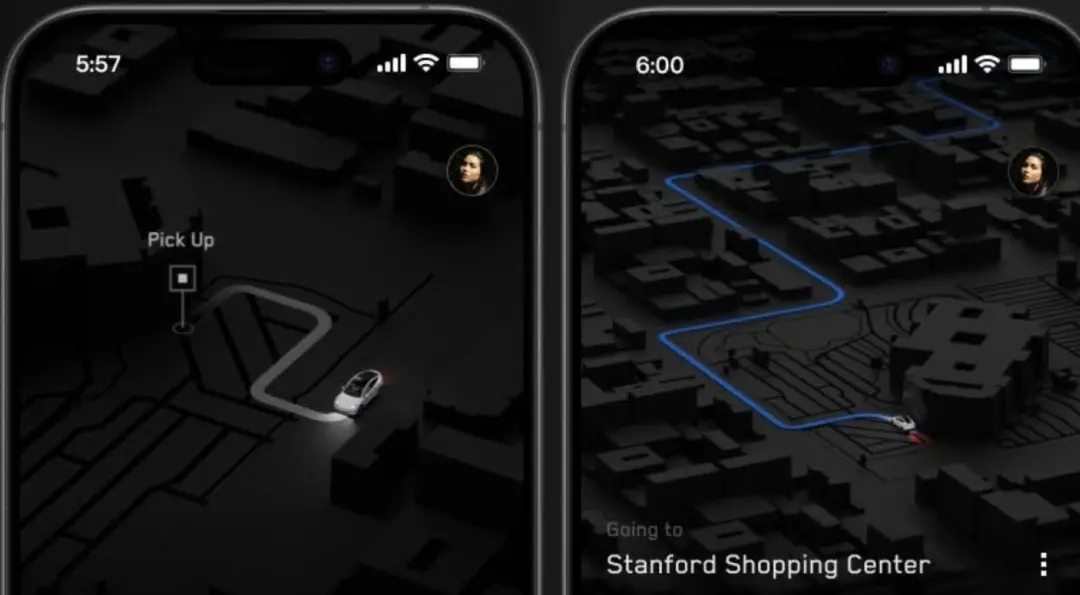

前两天特斯拉Robotaxi的APP进行了一次版本的大更新,新增了一大堆功能。

比如增加了上下车区域的步行指引路线,这个不奇怪,滴滴Uber之类也有相似功能。

不过这也再次证明,媒体测试时“接送直达烤肉店门口、停车场内部”的Demo,真的就只是一个Demo。

此外增加了乘客目的地的营业员时间信息。举个例子比如你打车要去一家超市或饭店,如果系统计算赶到后这家商铺已经打烊,就会在App上提前告知你。

相应的,你可以在行程中任意改变目的地。

真挺实用的,但也仅仅针对欧美大部分没啥夜生活的“大农村”。

按马斯克的经商逻辑,从来就没有“低价超大杯”一说,所以Robotaxi服务质量哪怕丝毫的提升,对应的一定是——费用上涨。

费用调整的方式,都充满了马斯克的“恶趣味”……

Waymo筹备数年,不如特斯拉一夜

马斯克现在朝着“下三路”狂奔,没有丝毫避讳体现在了正式的商业运营中。

特斯拉Robotaxi单程“一口价”的费用,从之前4.2美元提升到了:

6.9美元。

经验丰富的老司机,麻烦给纯洁的小宝宝们科普一下吧

智能车参考起号不容易,谨言慎行。

你说是我们太污?

再看看和6.9美元价格同时更新的特斯拉Robotaxi运营范围,如假包换的“马爷冲击”:

特斯拉官方还配了台词:

更硬!更强!更好!

但是怎么还有“更快”???

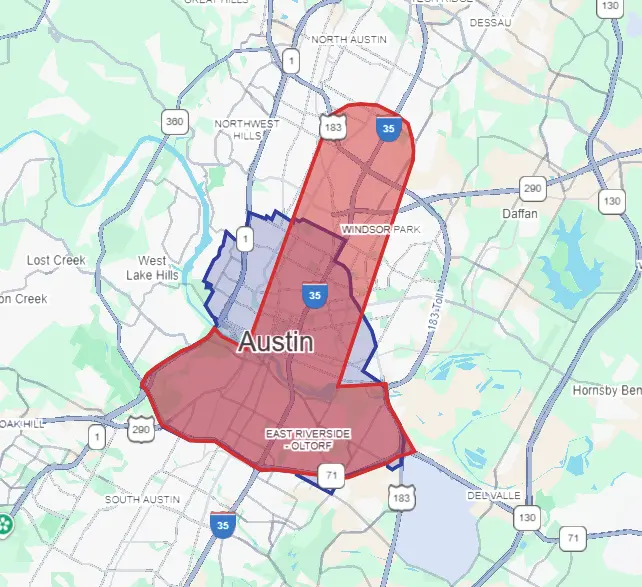

玩笑结束。这其实才是特斯拉Robotaxi进展最最重要的核心:运营范围快速扩张,刚上线就超过了Waymo在奥斯汀的运营范围:

但结合Waymo的形状,怎么都是越看越邪恶…不到18岁不知道能不能坐。

特斯拉Robotaxi一出,Waymo阵营的质疑、嘲讽、看衰不少,马斯克这种不顾丝毫体面的反击方式,还真叫对手“无从下口”。

非要给老马这种恶趣味找一个现实因素,可能是特斯拉优先把得州大学奥斯汀分校的校区、宿舍覆盖,因为这也是整个奥斯汀市区内人员、游客最密集,出行需求最旺盛的区域。

实际上各州对Robotaxi落地有不同的法规限制,得州相对宽松,只需要证明系统完全能遵守当地交通法规,并且强制上保险就行。

但在加州就严格的多,有一系列验证、测试、监察要求,上路后也要定期提交各类安全性报告和运营数据。

平均算下来,北美Robotaxi要在某一地落地运营,从开始策划到真正实现,至少也有1-2年的周期。

如果牵扯到跨州的运营,或者部署无方向盘无驾驶室的车型,就需要在州程序之外,再申请联邦NHTSA的准入,程序我们详细介绍过,没个三四年和数百万美元,很难搞下来。

运营范围上各州也有不同,加州无论哪个玩家都必须严格限制在“Robotaxi特区”之内,范围的变动要经过一系列严格的考察评估。

得州其实没有硬性规定,现在看来是企业和主管部门的商议结果。

这也是为何特斯拉在奥斯汀的“一夜间”的进展就超过了Waymo数年的筹备和付出。

毕竟马斯克把特斯拉、SpaceX的总部、主要工厂、以及自己全家老小都搬到了奥斯汀。

从影响力来看,早期Robotaxi的“开城”数量的确对于影响力至关重要,但如果长时间被局限在“围栏内”,即使围栏数量越来越多,无论从用户实际体验还是技术迭代角度,都是不利的。

特斯拉一地深耕打透,短期快速扩张规模,和传统出租车、私家车无差别上路提供服务,产生的影响力反而更快更强劲。

更大的还在后头

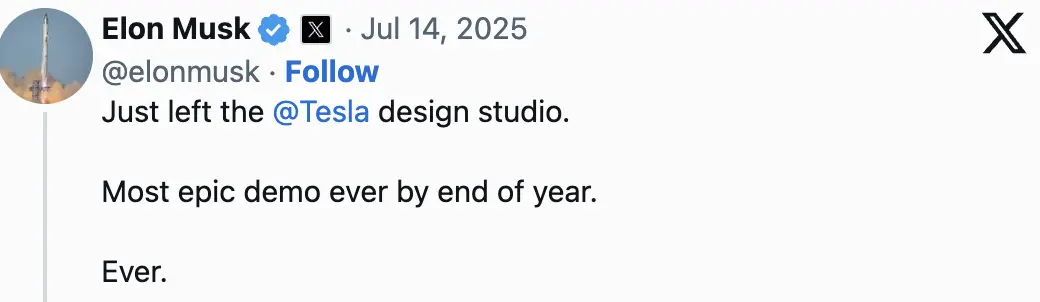

所谓“更大的”,马斯克在X上预告了即将有一个“史诗级大Demo”。

可能是什么呢?

特斯拉目前没有放出来的公布的项目,包括2万美元级更便宜的量产车、特斯拉跑车、全新的电动卡车工厂,最新的人形机器人擎天柱、以及Robotaxi的大规模量产计划。

现阶段,特斯拉的经营状况其实正处于史无前例的“衰退”。

2025年二季度汽车交付量为38.41万辆,较2024年同期下降约13.5%。这也是特斯拉连续两个季度出现交付量同比下滑的情况。

2025年上半年,特斯拉共交付汽车72.08万辆,较上年同期83.1万辆减少约13.3%。上海的特斯拉超级工厂贡献了公司上半年全球近半数的交付量。

但2025年上半年,特斯拉在中国市场的销量合计达26.34万辆,较上年同期27.83万辆同比下降约5.4%。

马斯克本人的精力,也被各种技术、经营之外的事牵扯了太多,关键是马斯克为这些政治项目投入的资源,几乎0回报,半年白干。

资本、用户对特斯拉和马斯克本人的信心,甚至是宽容,来自特斯拉整体的AI认知、实力和由此支撑的广阔前景。

但这样的前景,从资金、技术角度,都需要特斯拉的汽车持续爆款热销、不断扩大产销规模才能实现。

销量下滑,是最危险的信号。

所以目前马斯克最需要的是人们“仍然相信”。

长效药,是特斯拉积极改款、推出新车,并且在科技、潮流之外,也应该考虑一下特定市场,例如中国用户的用车喜好了。

立竿见影的“大力丸”也有:

一场Robotaxi车队横穿美利坚的大型直播项目,车内全无人,后端没有远程安全员。

新车、新工厂、机器人……没有任何一项比这个更能证明:

特斯拉仍然是自动驾驶之王,马斯克的AI“第一性原理”坚不可摧战无不胜。

这其实也是2016年马斯克就立过Flag的项目,终于~要成真了吗?

更深层的技术布局

“大的”不光只有前台的产品、噱头、PR,还有后端扎扎实实的技术投入。

前两天,马斯克的SpaceX公司向他旗下的大模型公司xAI(即Grok)投资了20亿美元。

有网友问特斯拉是不是也会向xAI注资,马斯克回答:

现在正在组织特斯拉股东投票,决定要不要投资xAI。

要是我一个人决定,早就投了。

马斯克一路创业,早就有各个公司互相输血操作先例,可以说拆东墙补西墙,但国内早就有更体面的说法“生态化反”。

但老马不同于老贾之处,在于旗下各个业务步子跨的太大即将“那什么”之时,总有贵人出手相助。

马斯克的个人魅力也足以召集一批“能工巧匠”,关键时刻拿出引领时代的技术、产品。

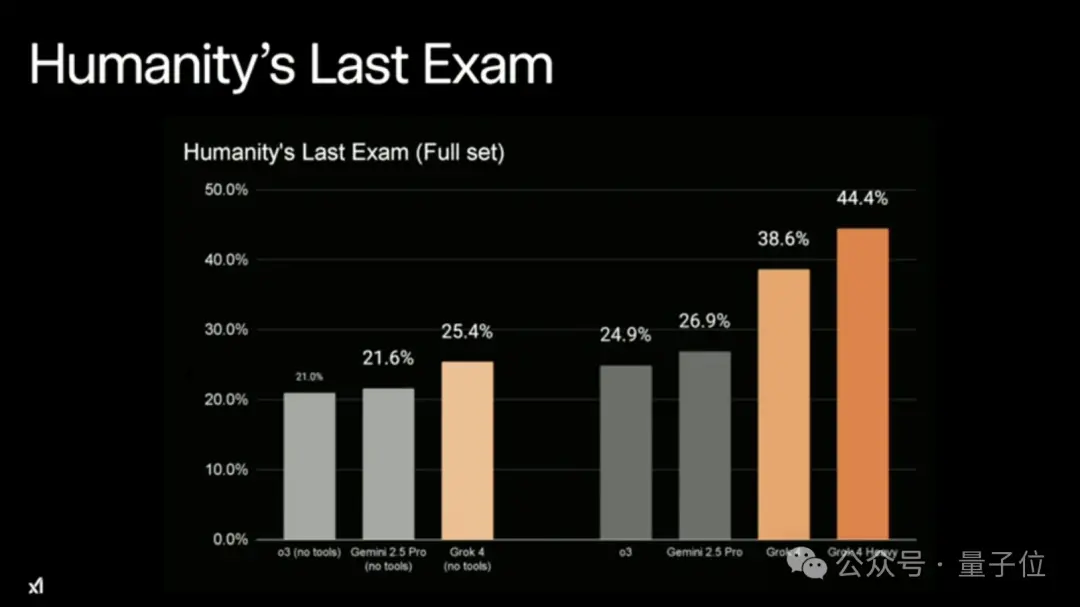

xAI 5天前上线大模型Grok 4,马斯克说“地表最强”,各种大模型基准测试,Grok-4几乎全部刷榜,甚至可以直接满分。

GPQA(研究生水平问答)上得分88.9%;

AIME25(美国数学邀请赛)上得分100%;

LCB(Jan-May)上得分79.4%;

HMMT25(数学推理)上得分96.7%;

USAMO25(美国数学奥林匹克竞赛)上得分61.9%。

“人类最后考试”上,Grok 4成为首个突破50%准确率的模型,其中Grok-4 Heavy达到44.4%,比Gemini-2.5-Pro直接提升将近18个百分点。

马斯克给了个直观对比:普通人类在这一基准上的得分,可能只有5%:

它即便裸考SAT(不提前看题目)也能拿到几乎完美的分数,GRE考试几乎满分。

我估计最晚明年,我们就能看到Grok带来的物理学新发现。

xAI在做的,早就超越对话搜索性质的大语言模型,而是一个多模态、具备对环境认知理解能力的复杂AI大脑。

基座模型之上,可以在针对不同特定任务训练不同模型,比如专门发明新蛋白质结构的、钻研物理公式的、驾驶的、情感陪伴的…

实际上,已经有用户发现特斯拉最新固件里偷偷加上了Grok的全功能版本,只等激活。

初期,Grok可能会成为特斯拉中的语音助手,比传统的对话AI更能理解人类对话,“彻底改变驾驶员与汽车的对话交互方式”。

后期,Grok其实就是VLA+VLM,既是与用户交互的入口,也是车载AI理解整个场景环境,指导自动驾驶轨迹选择的大脑中枢。

马斯克也确认擎天柱人形机器人也将搭载Grok语音助手,未来将成为擎天柱人形机器人的大脑。

用超大模型、超大算力拉通各个AI终端,并且实现前所未见的AI智能体能力。

马斯克认准了这条路,同样也被国内的小鹏、理想、千里、大疆等等头部玩家跟进。

要说服的,可能就只有特斯拉股东了。

哦~还有L4玩家。

L4阵营前所未有的冲击

特斯拉Robotaxi具备的天然优势,当然不是马斯克在奥斯汀当地的“关系户”。

而是量产规模化,这才是目前特斯拉在运营范围“冲击”的根本因素。

或者说与量产车同源架构的Robotaxi,规模化本就不存在任何问题,现在更像是一个积蓄了巨大压力的阀门,随时可能冲破阻碍,一发不可收拾。

这个“阻碍”到底是什么呢?

其实就是马斯克的技术逻辑,还没有完全被证明。

前面其实已经解释的差不多了,马斯克的第一性原理本质不关乎是否有激光雷达,而是要让车载(或是其他终端)AI具备和人类一样的能力、潜力,然后用它本身的理解认知能力去学习处理各种复杂任务。

表现在自动驾驶赛道,第一性原理的含义是系统应该和人类一样去驾驶。

但L4赛道已经跑出来的几个实力玩家不这么看,他们的观点是自动驾驶的终极目标不是和人一样,而是要超越人,做到“万无一失”。

所以在技术方案选择上,传感器要多冗余,还要有应对恶劣环境的自清洁功能;软件算法层面,从来也不相信不依靠AI模型的参数规模来“大力出奇迹”,而是模型+规则+模块化的技术体系。

天然就让它们的Robotaxi方案贵且更新迭代代价高。

马斯克目前还证明不了升维路线的安全可靠性,L4赛道同样也突破不了系统的泛化性难题。

而“史诗Demo”,以及后续特斯拉Robotaxi快速上量,可能就是马斯克回应的手段。

毕竟L4赛道有一个难解的死循环:

不跳出围栏,就没法向全社会证明安全性;而没安全性证明,监管又很难开放规模。

这也是为何特斯拉Robotaxi的猛烈冲击下,L4阵营开始出现“裂缝”。

之前数年的缺钱少车、量产难题、政策博弈…现实困难都不触及L4玩家底层信念,越多磨难反而越强大。

但特斯拉如今可以通过量产车架构快速上量验证,一旦验证“第一性原理”正确,L4玩家坚持的信念、技术体系就会被质疑,面临前所未有的“生存危机”。