清华大学研究人员开发出一种由大豆蛋白制成的可再生材料,有望为下一代固态电池提供高效、长寿命的动力来源。众所周知,目前新能源汽车电池技术的主要发展方向普遍认为是固态电池。而固态电池的核心创新在于电解质,它负责在电极间传导金属离子以产生电流;与传统液态电解质不同,固态电池采用固体电解质,能实现更快充电速度,储能容量还有望提升一倍,更重要的是固态电解质更为安全。

清华大学教授、该研究论文作者之一申洋(Yang Shen,音译)表示,“相比传统固态电解质,我们利用可再生的大豆蛋白开发出的高性能电解质,能够减少废弃物产生,显著降低环境影响。”

大豆蛋白本身具备成为环保电池材料的优势。首先是可再生、成本低且易大规模种植。其次,其天然结构允许离子穿行,还能通过化学改性灵活调控性能,适配不同应用场景。

申洋进一步指出:“大豆蛋白目前主要应用于食品和医疗行业,其易获取、无毒性和可生物降解的特点,使其在其他领域也展现出巨大潜力。”

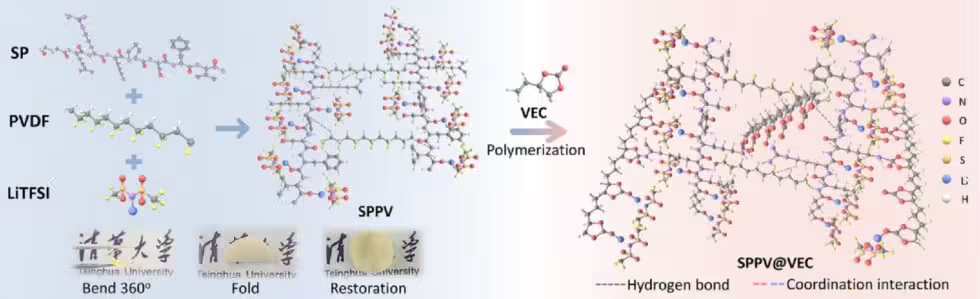

据了解,为适配电池需求,申洋团队对大豆蛋白进行化学修饰,提升其本征导电性以促进锂离子迁移,最终形成硬层与软层交替的三维网络结构。这种结构可以让电解质兼具高强度与柔韧性,既坚固又有弹性。

实验数据显示,用该电解质组装的固态锂电池表现出色。在60°C 下可稳定充放电2000小时;温度升至120°C时,经过800次充放电循环后,仍能保持近75%的初始容量,展现出高温环境下的可靠应用潜力。

反观传统锂离子电池,温度超过60°C就容易不稳定、性能骤降,还可能因有毒易燃物质泄漏引发安全风险。

此外,这种大豆基材料还有望解决当前许多电解质研发中面临的一个关键难题,那就是在电池充放电过程中,电解质与电极之间可能发生化学反应,形成界面层。如果这一界面层无法保持稳定,将在每次循环中持续增厚,逐渐削弱电池性能。

而采用大豆基材料制成的电池,则在电解质与电极之间形成了薄而均匀的界面层,且长期保持稳定。更重要的是,该界面层具有良好的柔韧性,能随电池充放电过程中的体积变化而伸缩,有效防止裂纹产生。

申洋指出,这些结果证明大豆基材料在能源存储领域潜力巨大,为生物质固态电解质发展提供了可靠技术路径。

目前该材料仍需进一步优化,且面临规模化生产的挑战,但未来有望成为长寿命、环境友好型电池的核心材料。尤其在电动汽车、电子设备领域,特别是需要电池在极端温度下稳定工作的场景中,其应用前景十分广阔。