地球生命至少在35亿年前就已经出现,但是早期生命经历了漫长的海洋生活,而且是无趣的单细胞状态。直到寒武纪(距今5.41亿至4.85亿年前),生物间的竞争变得越来显著,生命开始纷纷想方设法“装备”自己,让自己适应环境,以及在竞争中胜出。

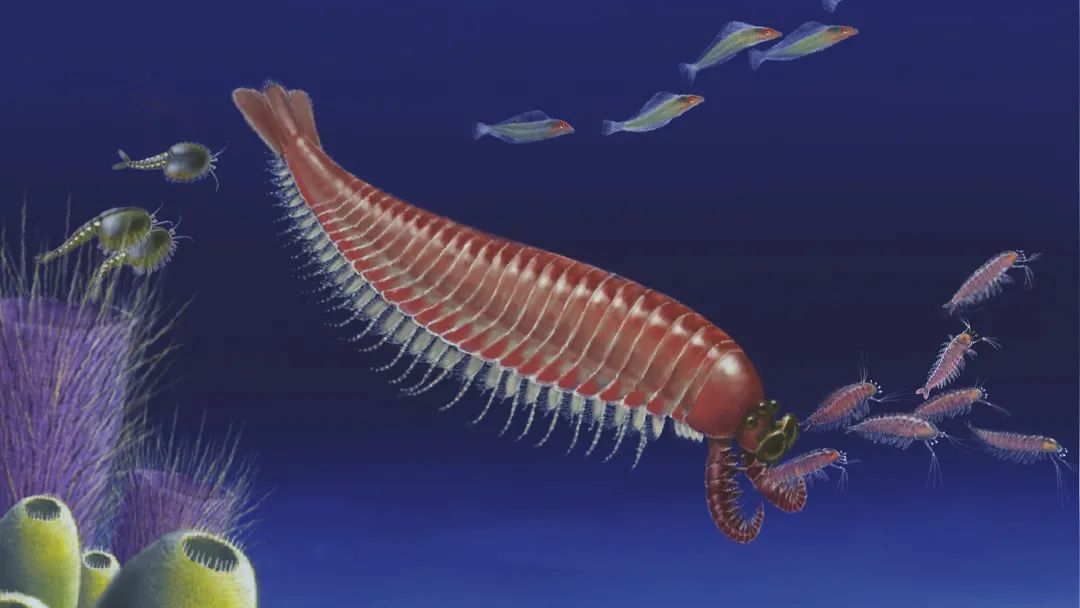

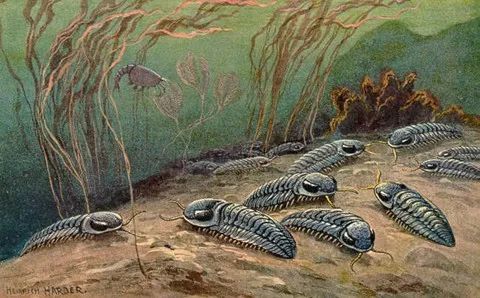

这个时期生物特征像雨后春笋一样不停演化出来,人们把这一盛况称为寒武纪物种大爆发,我们今天所见的主要动物门类都在那时出现了,包括这篇的主角——节肢动物。

然而,寒武纪生命的舞台是在海洋中,那时的陆地环境对于生命来说不亚于月球,是完全不符合生命生存繁衍的。

生命想要从海洋进入陆地,它必须做好几个准备:

第一,能够支撑它们往返的运动系统,就像登月需要返回舱一样,单程票没有意义;第二,能够承受陆地环境压力的保护系统,就像宇航员需要宇航服一样;第三,它们还要有特殊的生命维持系统,支持它们在充满辐射、温差极大、甚至没有它们熟悉的氧气的地方生活。

最后,即便生物已经做好准备,它们还需要一个理由,它们适应海洋,海洋对它们来说是舒适的,它们需要一个奋不顾身进入致命环境的理由。

很多人可能好奇什么动物最早进入陆地?这其实是生物界没有争议的部分,节肢动物是最早登陆的动物群体,因为最早做好了登陆准备。

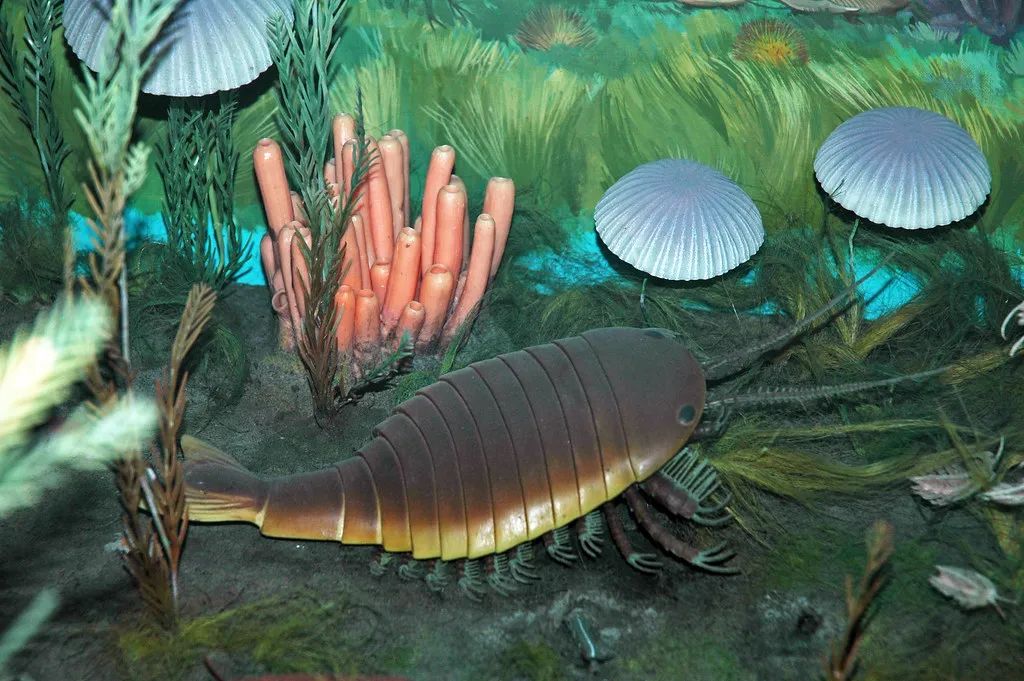

它们很早就拥有适合往返的运动系统,它们的身体结构简单,包括一个稍微复杂的头部,以及许多节段,每一节段上都有一对附肢,这些附肢让它们能够在海底的岩石和泥土中爬行、挖掘,当然也适合陆地海洋的往返。

在寒武纪时期,它们就获得了一套防护装备——外骨骼,这种结构保护它们免受上层游动的捕食者的袭击,但也让它们获得通往陆地的“宇航服”。

地球有一颗不成比例的天然卫星——月球,在它的引力影响下,海洋经历周期性潮起潮落,这在地球生命进化中发挥着重要作用。

那些生活在海岸边、浅水旁的节肢动物,在潮水退去的时候,它们被迫获得了上岸的机会。

现在,它们只差一个向陆地深处前进的理由,而如今普遍认为,这个理由就是躲避捕食者,为了不被吃掉,它们必须勇敢地向陆地迈出脚步。

但是,现在它们还缺少最后一个准备,就是一套能够用于陆地呼吸的系统,就有可能迈向新世界了。

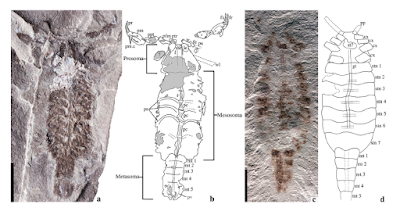

已知最早的陆生动物化石之一,是来自晚志留纪(约4.2亿年前)的蛛形纲节肢动物——蝎子,不过它们并不能完全称为“陆生动物”,因为它们缺乏能够在陆地呼吸空气中氧气的呼吸系统。

它们拥有被称为“书鳃”的呼吸器官,这种呼吸器官拥有许多扁平的呼吸板,这些呼吸板像书页一样层叠,因此得名。

既然它是以“鳃”命名,这已经暗示了,它是从水中获取氧气的器官,不过这些蝎子明显可以在海岸线沿岸的水外活动和觅食,因为它们的步足末端跗节较短,同时变得粗壮,陆地没有海水提供浮力,需要完全由腿来支撑身体,这种步足意味着它们相比于同类更适合在陆地上爬行。

至于书鳃如何支撑它们离开水体?

或许这种结构只需要保持湿润就能够很好的获取氧气,所以只要这些蝎子不要走太远就没问题。

直到泥盆纪时期(距今4.17亿至3.58亿年前),蛛形纲动物才从书鳃演化出“书肺”,并完全适应陆生活动。

与蛛形纲几乎同时迈向陆地还有一个节肢动物分支,就是多足纲,包括现在的千足虫和蜈蚣,它们几乎和蝎子同时登陆。

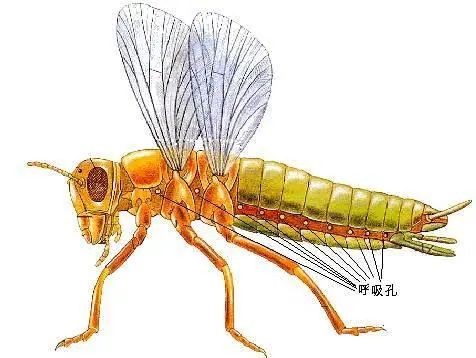

但是它们的“装备路线”和蛛形纲不同,它们没有书肺,而是获得了气管呼吸系统,直接将氧气通过气孔输送到器官。

相比于蛛形纲,目前对多足纲的登陆演化知之甚少,但它们的祖先在不久将来还演化出一种陆生动物,它们堪称地球有史以来最成功的群体,就是昆虫。

最后

许多科普读物上,描绘地球生命登陆的情景时,通常会下意识地认为植物更早进入陆地,但从现有的化石证据来看,节肢动物可能更比植物早进入陆地。

最早走向陆地的节肢动物,它们就没有植食性的,都是掠食者,比如所有蝎子、蜈蚣直到今天也全部都是掠食者,它们最初生活在没有植物的陆地上。

有一个重要原因让植物无法早已动物登陆,就是动物可以在更恶劣的环境下生存,而植物不行。

比如臭氧层,它是伴随着植物登陆才逐渐变成今天这样的,而在植物登陆之前,臭氧层浓度水平更低,这意味着它吸收太阳紫外线辐射较少,这对生命非常不友好,动植物都难以在臭氧层浓度水平较低的情况下暴露在阳光下。

但是,动物可以改变生活方式来适应这种情况,比如白天躲避,晚上活动,而植物不行,它们必须要阳光才能生存。

很明显,蝎子、蜈蚣就是这么做的,它们直到今天都是夜行动物,而植物只能等待臭氧层水平足够时才能登陆。